Le présent travail s’inscrit dans un projet biographique consacré à Antonin Artaud, conçu comme une recherche de longue haleine, menée sans précipitation et fondée sur une démarche méthodique, progressive et cumulative.

C’est dans ce cadre qu’a été entrepris un séjour de recherche à Berlin, dans le prolongement d’un premier travail de terrain mené en Irlande en 2023 (cf. les trois premiers numéros de la revue Écho Antonin Artaud). Ce déplacement visait la consultation d’archives, la rencontre de chercheurs, ainsi que l’exploration de fonds documentaires susceptibles d’éclairer certains aspects encore insuffisamment étudiés du parcours d’Artaud.

Bien que les recherches présentées ici et dans le blog Écho Antonin Artaud ne constituent qu’une étape intermédiaire d’un travail appelé à se poursuivre sur plusieurs années, le choix a été fait d’en proposer dès à présent une mise en partage. Cette publication ne relève pas d’une écriture biographique au sens strict : une biographie implique en effet de s’en tenir rigoureusement aux faits établis, sans y projeter de prises de position personnelles, et de circonscrire l’apport du contexte historique aux seuls éléments indispensables à la compréhension du parcours étudié, afin de ne pas en alourdir l’économie générale.

Le cadre du blog offre en revanche un espace d’élaboration plus libre, permettant d’explorer des hypothèses, des questionnements et des pistes de réflexion — y compris sur des enjeux historiques ou intellectuels plus larges — qui accompagnent le travail biographique sans en constituer encore la forme définitive.

La première partie de ce texte analyse les trois séjours d’Antonin Artaud à Berlin en les replaçant dans leur contexte historique et intellectuel. La seconde s’attache à la question de la rencontre supposée entre Artaud et Hitler, envisagée non comme un fait anecdotique ou polémique, mais comme un objet de réflexion philosophique.

PREMIERE PARTIE : ARTAUD À BERLIN, TROIS SÉJOURS AVANT LA NUIT

Entre 1930 et 1932, Antonin Artaud se rend à trois reprises à Berlin. Ces séjours, motivés par le cinéma, s’inscrivent dans une période de profonde mutation historique, culturelle et politique de la capitale allemande. Berlin n’est alors ni un simple décor ni un lieu de passage : elle constitue un laboratoire esthétique majeur de l’Europe de la République de Weimar, où se croisent avant-gardes artistiques, industrie cinématographique et tensions idéologiques croissantes.

Artaud vient à Berlin pour tourner trois films successifs. La femme d’une nuit de Marcel L’Herbier en été 1930, L’Opéra de quat’sous de Georg Wilhelm Pabst, en octobre de la même année et enfin, au printemps 1932, Artaud revient une dernière fois à Berlin pour Coup de feu à l’aube de Serge de Poligny, alors que la situation politique allemande s’assombrit brutalement.

Premier séjour d’Antonin Artaud à Berlin (juillet -aout 1930)

Le contexte historique

En été 1930, Berlin demeure l’une des grandes capitales culturelles de l’Europe. Réputée pour sa vie nocturne intense, son cinéma florissant et ses scènes de cabaret et de théâtre satirique, la ville n’a pas encore totalement perdu l’effervescence créative héritée des années 1920 — du moins en apparence. Malgré un climat politique de plus en plus lourd, des milliers de Berlinois continuent de fréquenter les salles obscures pour s’évader : au printemps, le film L’Ange bleu, porté par Marlene Dietrich, connaît un triomphe retentissant. Les cabarets et les théâtres satiriques, quant à eux, persistent à tourner en dérision politiciens et extrémistes, prolongeant une tradition critique encore vivace.

Cependant, cette vitalité culturelle masque mal les fractures profondes qui traversent la société allemande. Le krach de 1929 a brutalement frappé l’économie : la crise réduit les moyens du public, et nombre de salles voient leur fréquentation chuter. Sur le plan politique, l’instabilité est manifeste : les gouvernements se succèdent sans parvenir à enrayer l’effondrement économique, révélant l’impuissance du régime parlementaire face à la montée des tensions sociales et idéologiques.

C’est dans ce contexte paradoxal — entre survivance de l’avant-garde et désagrégation progressive du cadre politique et économique — que Antonin Artaud arrive pour la première fois à Berlin à l’été 1930.

La femme d’une nuit de Marcel L’Herbier

Comme le montrent deux cartes postales reproduites dans l’ouvrage Antonin Artaud, Voyages de Florence de Mèredieu — l’une adressée à sa mère, l’autre à sa nièce Ghislaine — Antonin Artaud arrive à Berlin le 4 juillet 1930 et se dit frappé par le caractère extrêmement agréable de la ville.

Artaud n’est toutefois pas venu à Berlin pour en profiter, mais pour les besoins d’un tournage cinématographique : la version française du film La Femme d’une nuit, réalisé par Marcel L’Herbier, aux studios de l’UFA à Tempelhof. S’il est accepté dans ce projet, c’est pour deux raisons principales. D’une part, il a déjà travaillé avec Marcel L’Herbier dans le film L’Argent (1928) ; d’autre part, l’un des principaux producteurs du film n’est autre que son cousin, Marius (Mario) Nalpas, figure importante du cinéma français, qui fut notamment l’un des collaborateurs majeurs à la réalisation du Napoléon d’Abel Gance.

Dans ce ‘‘roman cinéphonique’’, inspiré d’une œuvre d’Alfred Machard, Antonin Artaud interprète le rôle du traître Jaroslav, personnage à l’accent russe fortement marqué. Cette coproduction franco-allemande, réunissant la société Braunberger-Richebé-Nalpas côté français et Länderfilm côté allemand, est tournée simultanément en trois versions — française, italienne et allemande. Selon une pratique alors courante dans le cinéma européen des débuts du parlant les trois films sont réalisés en grande partie à Berlin, dans des décors conçus pour être réutilisés d’une version à l’autre, afin d’optimiser les coûts et les délais de production.

Mario Nalpas, cousin d’Artaud et producteur de films

La grand-mère maternelle d’Antonin Artaud, Marie Chilé (dite Nénéka), et Louis Nalpas eurent neuf enfants. Parmi eux, trois figures retiennent particulièrement l’attention : Euphrasie Nalpas (1870-1952), Antoine Nalpas (1860-1922) et Joseph Nalpas (1864-1922). Euphrasie Nalpas est la mère d’Antonin Artaud. Antoine Nalpas est le père de Louis Nalpas et d’Alexandre Nalpas, tandis que Joseph Nalpas est le père de Marius Nalpas dit Mario.

Comme ses cousins, Mario Nalpas travaille dans le cinéma, en tant que producteur et réalisateur. Il signe notamment le film muet La Sirène des tropiques (1927), avec Luis Buñuel comme assistant réalisateur. C’est également Mario Nalpas qui est l’un des producteurs du film de Marcel L’Herbier tourné à Berlin. Par son rôle au sein du trio Braunberger–Richebé–Nalpas, Mario Nalpas s’inscrit au cœur d’un réseau décisif pour le financement et le soutien des productions d’avant-garde du cinéma français de l’entre-deux-guerres.

Le premier séjour berlinois d’Artaud à la lumière de deux manuscrits

Les informations les plus solides dont nous disposons aujourd’hui sur le premier séjour d’Antonin Artaud à Berlin proviennent d’un corpus restreint de documents, dont deux apparaissent déterminants. Ils permettent non seulement de préciser les circonstances de ce séjour, mais aussi d’en restituer l’atmosphère et les enjeux.

Le premier est une lettre particulièrement dense qu’Artaud adresse au docteur Allendy. Le second est un manuscrit autographe conservé dans la collection de Jean-Marie Conty, récemment retrouvé, et intitulé Berlin, vu de l’extérieur retranscrit par Mme Evelyne Grossman.

Analyse de la lettre au Dr Allendy du 12 juillet 1930

« Je suis constamment ahuri par ce que je vois dans les vitrines des magasins, ou tous les mannequins tendent le ventre. À part leur obsession d’érotisme et d’équinisme, du rouge, du vert et du noir, et des éclairages cela a quelque chose de fascinant. L’alimentation ruisselle en effet et il y a partout des montagnes de gâteaux à la crème et de glaces surchargées de fruits. Par contre le café est imbuvable et le tabac infumable. Les Allemands sont doux, polis, obséquieux, nerveux et parfois un peu serviles dans l’ensemble. Je croise parfois des soldats de la Reichswehr qui me foudroient du coin de l’œil, et marmonnent que je suis français sans même que j’aie ouvert la bouche. »

En juillet–août 1930, Berlin apparaît à Artaud comme une ville plus sèche et plus minérale que Paris : architecture récente, larges avenues, peu de pierre ancienne, mais du verre, des angles et des lignes droites. L’Ouest berlinois — Kurfürstendamm, Tauentzienstraße, Breitscheidplatz — où il séjourne alors, concentre grands magasins, cinémas, cafés monumentaux et vastes vitrines souvent en angle. À la différence de Paris, plus décoratif et feutré, la vitrine berlinoise est pensée comme un choc visuel : frontalité, géométrie franche, profondeur scénographique. Les historiens parlent à juste titre d’une véritable théâtralisation marchande du Berlin weimarien.

Vers 1930, les mannequins de vitrine en constituent l’une des figures centrales : postures tendues, corps projetés vers l’avant, géométrisation héritée du modernisme, du Bauhaus et de la Neue Sachlichkeit, androgynie fréquente, aspect mécanique et non naturaliste. Il ne s’agit pas de représenter un corps réel, mais d’imposer une icône moderne du corps. Les couleurs — rouge, vert, noir — participent pleinement de ce dispositif : le rouge et le noir produisent contraste, choc et érotisation contrôlée ; le vert renvoie à l’hygiène, au médical, au moderne. Fonds sombres et éclairages dirigés, attestés dans les pratiques de l’époque, en renforcent la portée.

La théâtralisation s’étend enfin à l’alimentation. Le KaDeWe, situé à proximité de la rue où réside Artaud — équivalent berlinois des Galeries Lafayette — s’impose déjà comme un symbole : étages alimentaires réputés, fruits exotiques, pâtisseries spectaculaires, accumulation visuelle assumée qui transforme l’acte de consommer en véritable expérience scénique. Par ses notes personnelles, on sait également qu’Artaud a fréquenté l’Hôtel et pâtisserie Hessler, tenue par Markus Friediger, située au 165–166 Kantstraße, à Charlottenbourg.

La Pâtisserie Hessler

Alors même que la crise économique est bien réelle, l’Ouest berlinois continue d’exhiber une abondance de façade. À cette saturation visuelle répond toutefois une déception sensorielle : pour un Français, le café allemand, plus clair et moins corsé, comme le tabac, plus sec et parfois mêlé de substituts, produit un choc culturel. Les cafés berlinois privilégient l’espace, la monumentalité et la sociabilité visible plutôt que la sensualité du goût, accentuant l’impression d’une ville qui se montre, se regarde et se met en scène plus qu’elle ne se savoure.

En été 1930, la présence de soldats de la Reichswehr est une réalité quotidienne dans l’espace urbain berlinois : uniformes sobres, attitudes rigides, circulation discrète mais constante, regards souvent méfiants. Le climat politique reste marqué par l’humiliation du traité de Versailles, la montée des nationalismes et une défiance persistante envers les étrangers, en particulier les Français. Dans une ville fortement codée dans ses gestes et ses postures, il est donc crédible qu’Artaud se sente immédiatement identifié comme étranger — par sa manière de se tenir, son allure, son regard même — et que la politesse berlinoise, irréprochable en apparence, lui apparaisse nerveuse, parfois obséquieuse, mais rarement chaleureuse.

Le Haus Vaterland

« Il y a ici un édifice surprenant qui s’appelle le Vaterland et Paris ne contient rien d’analogue. C’est une sorte de maison d’attractions de cinq étages avec à chaque étage un ou deux cafés-restaurants évoquant chacun un pays différent. Et au fond du café se trouve un paysage de théâtre, en relief, représentant dans l’un le Bosphore (café turc), dans l’autre les montagnes du Tyrol, dans un 3e Vienne, dans un autre l’Espagne, dans un autre la Hongrie, dans un autre l’Amérique. Et on sert dans chacun des boissons et plats du pays. Le plus étonnant est le café du Rhin, qui contient au-delà d’une sorte de balustrade surplombante, une vue du Rhin avec ses châteaux. Et tout d’un coup le ciel se couvre, le tonnerre gronde, la nuit se fait et une pluie diluvienne tombe dans des éclairages représentant les éclairs et l’orage avec un réalisme absolu. Le tonnerre surtout n’a rien des tonnerres de théâtre. On entend les moindres roulements avec une précision méticuleuse. C’est inouï. »

Le Haus Vaterland était un vaste complexe de divertissement situé à Berlin, sur le côté sud-est de Potsdamer Platz. Inauguré en 1912 sous le nom de Haus Potsdam, cet immeuble de six étages, long de 93 mètres et surmonté, à son extrémité nord (côté Stresemannstraße), d’un dôme culminant à 35 mètres au-dessus du trottoir, abritait jusqu’à la Première Guerre mondiale le plus grand restaurant du monde — le Café Piccadilly, capable d’accueillir 2 500 personnes — ainsi qu’un théâtre de 1 200 places et de nombreux bureaux.

Dans cet immense palais des loisirs, pouvant recevoir jusqu’à 8 000 clients simultanément, se trouvaient une grande salle de bal (Palmensaal) sous la coupole, et surtout une multitude de cafés thématiques répartis sur plusieurs étages. L’établissement se présentait comme le monde entier dans une maison.

Parmi les espaces de ce véritable Disneyland avant l’heure figurait la Rheinterrasse, située au troisième étage, célèbre pour son décor spectaculaire : un panorama peint y donnait l’illusion de surplomber le Rhin. Pour surprendre le public, de faux orages y éclataient à intervalles réguliers — tonnerre et éclairs toutes les heures — conformément au slogan : « Au Haus Vaterland, il tonne à chaque heure ! », une attraction qui participait pleinement à la mise en scène immersive du lieu.

Le Grinzinger Heuriger, reconstitution d’une Heuriger (taverne à vin), proposait un restaurant autrichien inspiré du village de Grinzing, près de Vienne, que Artaud assimilait au Tyrol. Le Türkisches Café (4ᵉ étage) offrait un décor oriental d’arches dorées, de colonnes et de marbre, évoquant un palais turc. La Puszta Csárdás (5ᵉ étage) reconstituait une ferme hongroise de la Puszta, animée par des violonistes tziganes jouant des airs traditionnels. On y trouvait aussi la Bodega, bar espagnol imitant une cave à vin avec des joueurs de mandoline, ainsi qu’un Wild West Bar, saloon américain recréant l’ambiance western des Rocheuses : on y dansait le jazz, des figurants costumés en cow-boys — y compris des Afro-Américains recrutés à Berlin — faisaient des démonstrations de lasso, et des revues de chorus girls se produisaient sur scène.

Il importe de préciser qu’Artaud ne s’y rendait pas uniquement en touriste : le bâtiment abritait encore plusieurs bureaux de l’Universum Film AG (UFA), la plus importante société cinématographique allemande, dont le siège avait été installé là quelques années plus tôt.

Après 1933, l’établissement subit de profonds changements : la famille Kempinski (d’origine juive), qui gérait le complexe, dut céder ses parts sous la contrainte du régime nazi. Malgré les privations de la guerre, le Haus Vaterland continua d’attirer le public jusqu’aux bombardements alliés de 1943-1945, qui l’endommagèrent gravement. Le bâtiment, encore debout mais éventré, fut finalement démoli en 1976. Aujourd’hui, le site est occupé par un ensemble moderne de bureaux (Park-Kolonnaden), dont la façade courbe rend un discret hommage à l’ancienne rotonde du Haus Vaterland.

Une alliance fragile : Artaud et Walter Ruttmann

« J’ai déjà écrit d’ici à Ruttmann au sujet du scénario. Mais je dois mettre les choses au point au sujet de mes rapports avec Pathé-Natan. »

Au cours de son séjour berlinois, Antonin Artaud s’entretient également avec Walter Ruttmann, à qui il remet une traduction de son scénario 32 avec ses trente-deux caisses et ses trente-deux cadavres de femmes. Walter Ruttmann (1887-1941) est alors reconnu comme l’un des grands pionniers du cinéma expérimental allemand. Il s’impose dans les années 1920 avec ses films abstraits Lichtspiel Opus I–IV (1921-1925), fondés sur le rythme, le mouvement et la composition visuelle, avant de connaître un succès international avec Berlin : Symphonie d’une grande ville, œuvre emblématique du cinéma urbain moderne.

L’année 1930 constitue toutefois une phase charnière dans le parcours de Ruttmann, puisqu’elle marque le début d’un glissement progressif vers des films à vocation pédagogique, industrielle ou publicitaire, annonçant une inflexion plus pragmatique de son travail. Et comme nous allons le constater, Artaud, avec le couple Allendy, se montre alors très intéressé par ce type de projets.

Hanns Sachs à Paris (1928–1929), Psychanalyse, cinéma et circulation des formes modernes

« J’ai vu le Pr Sachs, qui m’a dirigé vers un grand metteur en scène allemand, G. W. Pabst. Celui-ci a eu l’air de s’intéresser beaucoup à mon cas, et je dois le revoir pour causer longuement, m’a-t-il dit. »

Le 4 novembre 1926, la princesse Marie Bonaparte, Mme Eugénie Sokolnicka, le professeur Angelo Hesnard, les docteurs René Allendy, A. Borel, R. Laforgue, R. Loewenstein, G. Parcheminey et Édouard Pichon fondent la Société psychanalytique de Paris (SPP). Dès 1927, la Société crée sa revue — la Revue française de psychanalyse — placée sous le patronage de Sigmund Freud.

En 1928, le bureau de la Société est restructuré : Angelo Hesnard est nommé vice-président, Marie Bonaparte trésorière et René Allendy secrétaire. C’est dans ce contexte que la SPP invite le psychanalyste viennois Hanns Sachs (1881–1947), figure importante du cercle psychanalytique de Berlin et l’un de ses premiers didacticiens, à venir donner une série de conférences à Paris. Le compte rendu officiel, publié en 1929 dans la Revue française de psychanalyse, les intitule Conférences sur la technique psychanalytique. Les archives existantes suggèrent que René Allendy, alors secrétaire, joua un rôle central dans l’organisation pratique et les échanges avec Sachs.

Parallèlement à ces interventions parisiennes, Hanns Sachs publie en novembre 1928 un essai en anglais intitulé Psychology of the Movies dans la revue britannique Close Up (vol. 3, n° 5). Dans cet article, il analyse plusieurs œuvres majeures du cinéma soviétique, notamment Le Cuirassé Potemkine de Sergueï Eisenstein (1925) et La Mère de Vsevolod Poudovkine (1926). Sachs y met en évidence la puissance émotionnelle et inconsciente de ces films, pensés comme de véritables dispositifs de choc psychique collectif, capables d’agir directement sur les affects, les identifications et les mouvements profonds de l’inconscient du spectateur.

Dans cette perspective, le choix de projeter La Mère lors du second spectacle du Théâtre Alfred Jarry, le 24 janvier 1928, ne relève nullement du hasard ; il s’inscrit étroitement dans le prolongement des réflexions développées par Sachs autour de ce film précis, alors frappé par la censure.

Enfin, le 27 juin 1929, Hanns Sachs prononce à la Sorbonne une conférence intitulée Le rêve et la rêverie, à l’invitation de René Allendy, dans le cadre du Groupe d’étude philosophique et scientifique pour l’examen des tendances nouvelles.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

En 1929, le docteur René Allendy participe au Congrès de psychologie appliquée organisé à Paris par l’Institut Pelman. Il y présente une communication intitulée Application des méthodes psychanalytiques à la publicité. Dans ce texte, Allendy affirme que la publicité de son temps commet une erreur fondamentale : elle s’adresse presque exclusivement au conscient, par la persuasion rationnelle. Or, selon lui, l’efficacité publicitaire passe avant tout par l’inconscient. Il faut donc mobiliser des images dotées d’une forte charge affective, qui opèrent dans la langue symbolique de l’inconscient sans être clairement perçues par le conscient, à la manière des images du rêve : « Le film ne s’applique pas seulement à des suggestions d’ordre général : propagande pour une idée (retour à la terre, colonisation, aviation, etc.) ou pour une conduite (acheter des bijoux, fumer des cigares, visiter le Maroc). Mais aussi à des suggestions particulières, en fixant l’affectivité positive du spectateur sur telle firme, telle marque, tel produit qu’on voudra. » Note du docteur Allendy, BnF, in : Florence de Mèredieu, C’était Antonin Artaud.

En 1929, Antonin Artaud, alors pleinement engagé dans les milieux du cinéma et dans des recherches sur ce que pourrait être l’image surréaliste, traverse une période de grande précarité matérielle. Avec le docteur René Allendy et son épouse, il envisage de fonder une entreprise spécialisée dans la production de courts métrages. Le projet repose sur une idée précise : concevoir des films brefs capables d’agir sur l’inconscient, d’influencer les images subconscientes et de susciter l’éveil de réactions et de désirs enfouis.

C’est dans ce contexte qu’Artaud soumet le scénario L’Avion solaire à l’Agence mondiale de publicité. Le récit met en scène l’avion comme instrument décisif : en reliant Paris à Istanbul par les airs, il permet à un avocat de remporter un procès qu’il aurait perdu s’il avait voyagé en train. Par ailleurs, à la suite d’un premier contact entre le docteur Allendy et la société Peugeot, le projet intègre des séquences de courses automobiles, inscrivant ainsi le film dans une logique de promotion résolument moderne.

Cependant, à la fin du mois de mars, Artaud renonce à donner suite au projet. Il refuse de s’engager dans une voie qu’il juge incompatible avec son exigence intérieure, allant jusqu’à écrire : « Ce serait me détruire. Pis que cela : ce serait faire mauvais. » Par ce refus, Artaud se détourne résolument d’une carrière médiatique ou publicitaire.

Pour mesurer l’influence qu’exerçaient, à la fin des années 1920, les conceptions cinématographiques de Hanns Sachs sur le docteur René Allendy, principal mécène du Théâtre Alfred Jarry, il convient de revenir sur un épisode particulièrement révélateur.

Le 17 février 1930, à 21 heures, devait se tenir à la Sorbonne une conférence de Sergueï Eisenstein consacrée aux Principes du cinéma russe, accompagnée de la projection de son film le plus récent, La Ligne générale (1929). Cette séance privée, organisée sur invitation par le Groupe d’Études philosophiques et scientifiques pour l’examen des tendances nouvelles (GFEN), s’inscrivait pleinement dans le champ de recherches de Hanns Sachs, qui articulait étroitement psychanalyse, cinéma et avant-garde, et qui avait déjà travaillé sur le cinéma de cet auteur.

Toutefois, quelques heures avant la séance, la Préfecture de police interdit formellement la projection et fit savoir qu’un représentant serait présent dans la salle afin de saisir la copie si elle venait à être projetée. Cette décision provoqua de vives tensions et donna lieu à plusieurs incidents.

Prenant la parole en ouverture, le docteur Allendy déclara : « Quelques mots seulement. Je n’ai pas à présenter Eisenstein, qui est mondialement connu comme un maître de la mise en scène. Nous avons d’ailleurs déjà eu l’occasion d’entendre Léon Moussinac parler de son œuvre et, grâce à lui, nous avons pu admirer Le Cuirassé Potemkine. Ce soir, nous devions avoir la projection d’un film, La Ligne générale, mais à cinq heures la Préfecture de police a téléphoné pour en interdire la projection et a envoyé un représentant dans la salle avec mission de le saisir s’il était projeté. N’est-ce pas là une forme de dictature ? »

Eisenstein monta ensuite sur scène et développa une réflexion essentielle sur le jeu au cinéma : « Nous avons déjà dit qu’il n’y a pas que les acteurs de métier qui puissent jouer au cinéma. Nous pensons que de simples particuliers peuvent parfois mieux exprimer leurs sentiments et être plus naturels que l’acteur professionnel. C’est souvent une question de temps : si un acteur dispose d’une ou deux journées pour préparer un rôle de vieillard, un véritable vieillard a déjà soixante ans d’avance pour travailler son rôle. Il doit donc mieux s’en tirer qu’un acteur. Mais les acteurs non professionnels posent aussi de grandes difficultés : il faut savoir trouver, dans la foule, les visages, les expressions, les têtes qui correspondent exactement à l’idée que l’on se fait du scénario. »

Cette conception selon laquelle les acteurs non professionnels en Russie seraient plus naturels est une idée qu’Antonin Artaud reprendra plus tard dans ses Messages révolutionnaires. (Cf. mon ouvrage Le Théâtre et son Double – Ka.)

L’ensemble de ces éléments montre non seulement que les recherches du docteur Allendy, à cette époque, étaient étroitement liées à celles de Hanns Sachs — avec lequel il entretenait une grande proximité intellectuelle — mais aussi qu’Antonin Artaud se trouvait lui-même au cœur de ce réseau de réflexions et d’expérimentations. Cela permet de comprendre pourquoi le docteur Allendy lui proposa de le rencontrer.

Pour répondre enfin à la question de savoir pourquoi Sachs mit Artaud en contact avec Pabst, il suffit de rappeler qu’en 1926 celui-ci réalisa Les Mystères d’une âme (Geheimnisse einer Seele), film dont le sujet est celui d’un homme hanté par des angoisses et des fantasmes meurtriers, soigné par une cure psychanalytique. Freud refusa toute implication directe dans ce projet, jugeant le cinéma incapable de rendre fidèlement la complexité de l’inconscient. Il accepta néanmoins que deux de ses élèves, Karl Abraham et Hanns Sachs, interviennent comme conseillers du projet.

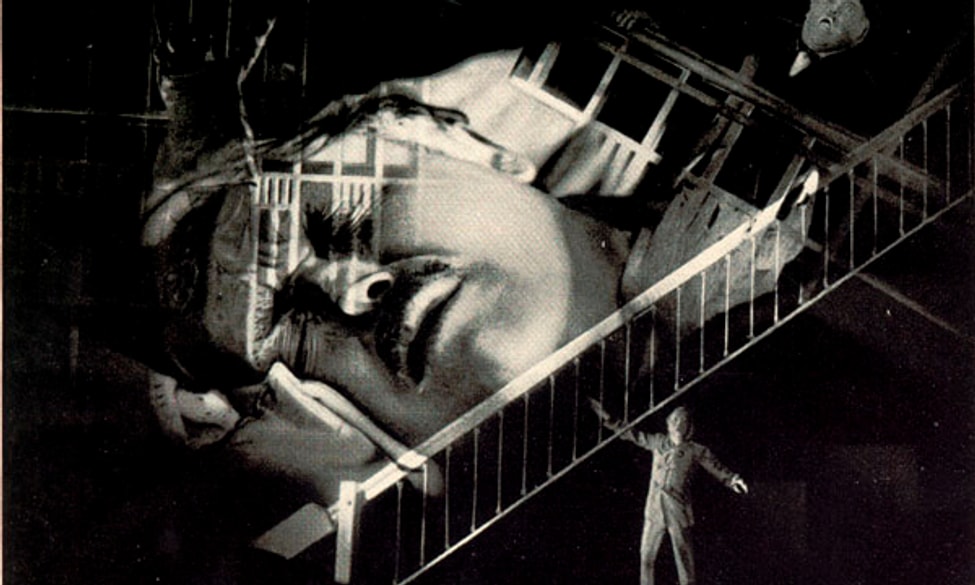

Les Mystère de l’âme de Pabst

Artaud, l’homéopathie et la recherche d’un remède

« Il y a ici pas mal de pharmacies homéopathiques. Peut-être, si cela vous vient à l’esprit, pourriez-vous m’indiquer un médicament qui serre ces symptômes-là. »

Le numéro 6 de la revue Écho Antonin Artaud étant consacré à Antonin Artaud, au docteur Allendy et à l’homéopathie — et compte tenu du fait que j’ai achevé en 2021 un ouvrage de 180 pages sur ce sujet, Natura est medicatrix morborum — il n’est pas nécessaire d’y revenir ici de manière approfondie. Il importe toutefois d’en rappeler brièvement le contexte.

Artaud ne se contentait pas d’une adhésion vague ou superficielle à l’homéopathie. Son intérêt pour cette médecine est attesté par plusieurs notes, notamment l’article La Médecine qui guérit (Œuvres complètes, VIII, p. 20-21), rédigé à la suite d’une conférence du docteur Allendy sur l’homéopathie à la Sorbonne. Mais au-delà de cette adhésion explicite, Artaud en possédait une compréhension relativement approfondie : certains de ses textes majeurs, comme Le Théâtre et la peste, sont directement inspirés de principes fondamentaux de la pensée homéopathique.

Dans ce contexte, le fait qu’Artaud cherche à se procurer des médicaments homéopathiques à Berlin n’a rien d’anodin. C’est en Allemagne que Samuel Hahnemann, fondateur de l’homéopathie, a exercé et élaboré sa méthode, et c’est là que cette pratique s’est implantée très tôt. Berlin disposait depuis longtemps d’officines spécialisées, telles que la Homöopathische Zentral Apotheke (Pharmacie centrale homéopathique), fondée dès 1903 sur la Charlottenstraße, en plein centre-ville. Dans les années 1930, plusieurs pharmacies berlinoises proposaient par ailleurs des médicaments homéopathiques aux côtés des préparations pharmaceutiques classiques, témoignant de l’intégration durable de cette médecine dans le paysage médical de la ville.

Il convient également de rappeler l’importance du docteur Allendy dans le champ homéopathique. Figure centrale de cette discipline, il fut proposé, le 1er août 1939, comme président national de la Ligue internationale d’homéopathie, signe de la reconnaissance institutionnelle dont il jouissait alors.

Le médicament homéopathique qu’Allendy aurait prescrit à Artaud, et que celui-ci serait allé se procurer, était très probablement le Luesinum.

Raffaello Busoni (1900–1962)

« J’ai vu également M. Raffaelo Busoni, qui est un homme extrêmement sympathique et pénètre de talent quoique assez classique. »

Fils du compositeur Ferruccio Busoni, Raffaello Busoni est un artiste graphique et illustrateur actif principalement à Berlin dans l’entre-deux guerres. Formé de manière largement autodidacte, il développe très tôt une œuvre abondante, située à la croisée de l’illustration littéraire, de la gravure et, plus ponctuellement, de la peinture.

Son travail se concentre essentiellement sur l’illustration de grands textes du patrimoine littéraire et dramatique : Robinson Crusoé (Daniel Defoe), Tom Sawyer (Mark Twain), David Copperfield (Charles Dickens), des récits bibliques (Le Cantique des cantiques, Les Dix Plaies d’Égypte), ainsi que des œuvres de Poe, Büchner, Rilke, Flaubert ou Verdi. Il illustre notamment Woyzeck de Georg Büchner en 1924, ainsi que Arlecchino (1932), œuvre théâtrale de son père, affirmant un lien étroit avec le théâtre et la musique, davantage qu’avec le cinéma.

Ces travaux témoignent d’un intérêt marqué pour les tensions historiques, sociales et symboliques de son époque, sans pour autant l’inscrire formellement dans les avant-gardes berlinoises (expressionnisme, Dada, Bauhaus), auxquelles il ne semble pas avoir participé directement.

Il n’est pas indifférent, dans ce contexte, de rappeler qu’Antonin Artaud a nourrit à plusieurs reprise le projet de monter Woyzeck Büchner avec le théâtre Alfred Jarry. Dans une interview donnée par Marcel L’Herbier à Alain Virmaux et Odette Virmaux, celui-ci déclare : « Le film s’était tourné à Berlin, en trois versions, ce qui nous avait donné un certain répit, et nous avons pu nous rapprocher un peu plus à cette occasion. Des quelques conversations que nous avons eues à ce moment-là, Artaud et moi, j’ai surtout retenu l’intérêt qu’il portait au romantisme allemand et sa passion pour le Woyzeck de Georg Büchner. » (in : Alain, Odette Virmaux, Artaud vivant).

Analyse du manuscrit, Berlin, vu de l’extérieur

Rue à Berlin, George Grosz (1931)

Le manuscrit Berlin, vu de l’extérieur, transcrit par Mme Evelyne Grossman, est généralement daté de la fin avril–mai 1932. Cependant, une lecture attentive de ses descriptions, conjuguée à l’atmosphère générale qui s’en dégage, conduit à reconsidérer cette chronologie. L’ensemble des indices qu’il livre semble en effet correspondre bien davantage au contexte de l’été 1930, c’est-à-dire au premier séjour d’Artaud à Berlin, plutôt qu’à celui de 1932.

À titre d’exemple, lorsqu’Artaud évoque dans ce manuscrit un « grand café […] à deux pas de la gare où s’arrête le train de Paris », emblématique de « l’art décoratif moderne à Berlin », resplendissant le soir « comme un navire » et orné d’une « végétation de lanternes » — ajoutant : « Nous ne connaissons pas, en effet, à Paris, ces cafés de quatre étages qui occupent eux seuls tout un immeuble » — il fait très vraisemblablement référence au Haus Vaterland.

Cette description peut même être lue comme complémentaire de celle qu’Artaud donne dans sa lettre au docteur René Allendy du 12 juillet. Elle renvoie à ce vaste complexe situé sur la Potsdamer Platz (Stresemannstraße 10), face à l’ancien Potsdamer Bahnhof, gare qui assurait notamment les liaisons occidentales, en particulier celles en provenance de Paris.

Dans ce texte, Artaud perçoit Berlin selon un rythme singulier, qui lui est propre : « Toutes les villes du monde ont un rythme, je veux dire une façon musicale d’être, de se comporter. Je veux dire que la vie y affecte une sorte de tempo musical, ce qu’en musique on appelle le tempo, comparable au battement d’un pouls, à la circulation du sang dans les artères, et que ce rythme, si on pouvait l’entendre, le traduire auditivement, composerait une singulière harmonie. Paris a un rythme rapide, en trois et même en quatre temps, pressé, dense, effervescent. Berlin a un rythme lent que les Berlinois et Berlinoises qui marchent dans les rues à grands pas et très vite, marchant leur marche d’un battement régulier des deux bras, accusent magnifiquement bien ce rythme extérieur humble qu’il est facile d’analyser. Ce nouveau rythme uniquement moral, qui reflète les inquiétudes et les préoccupations cachées d’une ville, son orientation intellectuelle, ses idées. »

Artaud évoque ensuite le Kurfürstendamm, qu’il décrit comme une imitation des Champs-Élysées, et s’interroge sur la capacité de la ville à fournir un nombre excessif de cafés de luxe et de consommateurs, avançant une hypothèse : « Peut-être parce que les cafés de Berlin sont sans terrasse. […] Il n’y a pas à Berlin des terrasses, mais il y a devant chaque café une sorte de Blükkens ou de pergola surélevées et ceintes de […] plantes. » Il confesse son étonnement face à cette profusion : « On est ahuri au premier abord par cette impression de brillant, de luxe intense, d’opulence, de féerie artificielle, animée par la foule qui s’empresse. »

Le texte s’attarde ensuite sur la vie quotidienne des habitants et sur l’organisation sociale de la ville : « Je le répète, le rythme extérieur de Berlin est très variable ; les gens se lèvent très tôt ou très tard […] et la journée est curieusement inversée. Les banques ouvrent à 9 h et marchent sans arrêt jusqu’à 2 heures de l’après-midi, heure à laquelle elles ferment définitivement et où le personnel va déjeuner. »

Artaud observe alors le brassage des catégories sociales : les employés « sortent de leur serviette d’hommes d’affaires fromages et charcuteries ; on croise dans les rues tout un peuple à serviette de notaire et qui marche […] à grands pas, puis les ouvriers, les vieillards, des hommes coiffés de casquettes courtes de marin qui se répondent dans les rues la serviette sous le bras […] comme s’ils amenaient avec eux leurs papiers d’affaires. »

Il note encore, ce qui tend à confirmer une datation estivale du texte, probablement à l’été 1930 : « Au gros de l’été de la canicule tous les Berlinois chics en bras de chemise et leur veste sous le bras arpentent le Kurfürstendamm. Le rythme des dîners est à son paroxysme à 3 heures et à 10 heures ½ du soir. Il y a une circulation intense de véhicules vers les 9-10 heures du soir. Et à Berlin d’ailleurs les tramways ne s’arrêtent jamais, les cinémas n’ouvrent qu’à 7 heures du soir et [?] la crise atroce qui sévit les théâtres et les cinémas. »

Mais le spectacle offert à Artaud est aussi celui de la misère et des corps mutilés. Il décrit des mendiants faisant preuve d’une « absence absolue de pudeur, c’est-à-dire un mépris de la morale extérieure et des bonnes mœurs », qui « retournent leur pantalon et étalent une jambe artificielle d’une merveilleuse précision mécanique et flambant neuve ». Il observe que « l’orthopédie est admirablement développée et savante à Berlin » et qu’il n’est pas rare de voir « une ménagère allant porter à côté de son panier d’œufs et de pommes de terre une jambe artificielle de rechange avec ses lacets flottant au vent. »

Artaud s’engage enfin dans une véritable psychologie des foules : « Il y a dans la physionomie de Berlin un certain côté chirurgical qui frappe l’œil et dont on aimerait s’expliquer les raisons. On dirait que les Berlinois ont les goûts de détrousseurs de cadavres, les manies des médecins des morts. »

La Passauer Straße, adresse berlinoise d’Antonin Artaud

Durant ses trois séjours berlinois, Antonin Artaud loge à l’Hotel-Pension Haus Mecklenburg, situé au 10, Passauer Straße, à Berlin. L’établissement, tenu par Erwin Demant, se trouve à proximité immédiate de Wittenbergplatz, dans le quartier de Charlottenburg-Schöneberg, alors l’un des centres les plus animés de la vie culturelle et artistique de la capitale allemande.

L’immeuble d’origine n’existe plus aujourd’hui. Le secteur a en effet été lourdement touché par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale : le tronçon de la Passauer Straße compris entre l’Augsburger Straße et la Geisbergstraße fut entièrement détruit.

La Passauer Straße fut également un lieu de résidence pour d’autres figures majeures de la littérature européenne. Vladimir Nabokov y vécut de 1926 au début de 1929 avec son épouse, dans deux pièces situées au 12 Passauer Straße. Dans son premier roman écrit en anglais, La vraie vie de Sebastian Knight (1941), il ouvre le récit par une évocation saisissante de ce quartier de l’ouest berlinois : « De gros flocons de neige humides dérivaient obliquement au-dessus de la Passauer Straße, dans l’ouest de Berlin, tandis que je m’approchais d’une vieille maison laide, à moitié dissimulée derrière un échafaudage… ».

Le 10 Passauer Straße après les bombardements

Deuxième séjour d’Artaud à Berlin (Octobre-novembre 1930)

À la mi-septembre 1930, Artaud rentre brièvement à Paris, avant de retourner à Berlin en octobre afin d’honorer son engagement auprès de G. W. Pabst, en participant à la version française de L’Opéra de quat’sous. Mieux organisé lors de ce second séjour, il en profite pour soumettre plusieurs projets théâtraux au Max Reinhardt Theater, tout en poursuivant des négociations avec Walter Ruttmann, pressenti comme réalisateur de son scénario 32. C’est également dans ce contexte qu’il aurait rencontré un thaumaturge qui l’aurait grandement aidé à soulager ses problèmes de santé. Vers le 20 novembre, il est de retour à Paris.

Le contexte historique d’octobre 1930

Lorsque Artaud revient à Berlin à peine un mois plus tard, à l’automne 1930, la ville a changé de ton. Les élections législatives du 14 septembre ont bouleversé l’équilibre politique, et cette rupture est immédiatement perceptible dans l’espace urbain. Berlin n’est plus tout à fait la même.

Ces élections fédérales constituent un choc majeur. Le Parti national-socialiste, jusque-là formation marginale, passe brutalement de 12 à 107 sièges au Reichstag, devenant la deuxième force politique du pays avec plus de 18 % des voix. Sous la direction d’Adolf Hitler, il s’impose désormais comme un acteur central, promettant restauration de l’ordre et renaissance nationale. Le Parti communiste progresse lui aussi (environ 13 % des suffrages), tandis que les partis modérés s’effondrent, révélant une polarisation extrême de la vie politique.

Dans la rue, cette mutation est immédiatement visible. Les rassemblements se multiplient, les slogans se durcissent, les affrontements deviennent plus fréquents. Artaud traverse une ville profondément divisée. Si Berlin demeure encore, en octobre et novembre, un centre culturel actif, le climat politique s’alourdit rapidement : manifestations quotidiennes d’extrême droite et d’extrême gauche, gouvernement fragilisé, sentiment d’instabilité permanente.

La présence de formations paramilitaires devient alors impossible à ignorer, en particulier celle des SA (Sections d’assaut) du parti nazi. Jeunes, organisés et bruyants, reconnaissables à leurs uniformes, ils occupent physiquement l’espace urbain et imposent une nouvelle forme de domination visuelle et sonore.

Certains quartiers se marquent politiquement de façon très nette. Les cafés cessent d’être des lieux neutres : on sait désormais où l’on peut parler librement et où il vaut mieux se taire. L’impression dominante est celle d’un pouvoir étatique affaibli, remplacé dans la rue par des groupes disciplinés et structurés, capables d’agir avec violence.

Cette évolution bascule dans la violence ouverte le 13 octobre 1930. Ce jour-là, à l’extérieur du Reichstag, des centaines de membres des SA profitent de la situation pour mener de véritables expéditions punitives dans le centre-ville. Des passants identifiés comme juifs ou communistes sont attaqués, roués de coups et insultés. Les violences se concentrent notamment sur la Friedrichstraße : les vitrines du grand magasin Wertheim, propriété d’une famille juive, sont saccagées et pillées sous les acclamations de nervis arborant la croix gammée.

Ces violences d’octobre 1930 — inédites par leur ampleur depuis les débuts de la République de Weimar — font prendre conscience à de nombreux Berlinois que le nazisme ne représente plus seulement une menace idéologique, mais une menace physique directe pour les libertés et pour certaines communautés, au premier rang desquelles les Juifs.

L’enthousiasme et la déception : Artaud face au cinéma de Pabst

Georg Wilhelm Pabst (1885-1967) est l’un des grands réalisateurs du cinéma européen de l’entre-deux-guerres et une figure centrale de la Neue Sachlichkeit (Nouvelle Objectivité). Formé au théâtre avant de passer au cinéma, il s’impose dans les années 1920 par un réalisme analytique qui rompt à la fois avec l’expressionnisme allemand et avec le cinéma de pur divertissement. Des films comme La Rue sans joie (1925), Loulou (1929) ou Journal d’une fille perdue (1929) font de lui un cinéaste des tensions sociales, de la sexualité et de la domination économique, attentif aux milieux urbains, aux corps pris dans les rapports de pouvoir et à une mise en scène fondée sur la précision spatiale, le jeu intériorisé et l’observation presque clinique du réel.

En 1931, Pabst adapte L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill dans le contexte encore instable du cinéma parlant, au sein d’une production structurée par les logiques industrielles du moment : le film est tourné simultanément en deux versions, allemande et française, sur les mêmes décors mais avec des distributions en partie différentes (Rudolf Forster, Carola Neher et Lotte Lenya pour la version allemande ; Albert Préjean, Florelle et Margo Lion pour la version française).

Parmi ces acteurs, Gaston Modot s’impose comme l’une des figures les plus marquantes sur le plan historique. Acteur emblématique du cinéma d’avant-garde et du réalisme poétique, il a notamment travaillé avec Luis Buñuel (L’Âge d’or) et va travailler avec Jean Renoir (La Grande Illusion, La Règle du jeu), occupant une place centrale dans les mutations esthétiques du cinéma européen de l’entre-deux-guerres.

Les chansons de Weill sont conservées, mais intégrées à l’action, perdant leur fonction de distanciation au profit d’une tonalité sombre et mélancolique. Ce choix provoque le conflit avec Brecht : celui-ci reproche à l’adaptation de Pabst de neutraliser la dimension didactique et distanciatrice de la pièce au profit d’un réalisme psychologique et narratif, conforme aux attentes du cinéma commercial. Et ici, un point souvent peu connu devient central : le désaccord ne reste pas esthétique, il devient juridique. Brecht poursuit la société de production Nero-Film dans une affaire jugée à l’automne 1930 ; il perd le procès et en tire ensuite un texte majeur, Der Dreigroschenprozess (Le Procès de l’Opéra de quat’sous / The Threepenny Lawsuit), dans lequel il réfléchit aux rapports entre création, industrie culturelle et droit d’auteur.

Autrement dit, l’adaptation de Pabst ne déclenche pas seulement une querelle artistique : elle nourrit l’une des prises de position les plus importantes de Brecht sur la culture de masse et les conditions matérielles de la production artistique.

Enfin, l’histoire matérielle du film prolonge sa portée politique : après sa sortie (première berlinoise le 19 février 1931), le film est interdit par les nazis en 1933 ; des éléments (négatifs et copies) sont détruits, et l’œuvre ne circule ensuite que de manière lacunaire avant d’être reconstruite à partir de matériaux survivants dans les décennies suivantes.

Est-ce qu’Antonin Artaud a aimé ce film ?

Ce que l’on sait, c’est que la rencontre de l’été 1930 s’est extrêmement bien passée : Pabst engage alors directement Antonin Artaud dans son film. Durant le tournage, Artaud se montre très satisfait de cette collaboration, comme il en témoigne dans une lettre adressée au docteur Allendy, datée du 20 octobre 1930 : « Chez Pabst ça marche très bien pour moi, et pour une fois le rôle me passionne. Je joue un vrai mendiant qu’un syndicat de mendicité oblige à jouer la comédie d’une misère truquée et plus lamentable que la vraie et j’ai une scène superbe devant une glace, tandis que j’étudie mes gestes faux. Pabst me parle d’un premier rôle dans son prochain film vers décembre ou janvier. »

Pourtant, non seulement Antonin Artaud ne jouera pas le film suivant de Pabst, mais lorsqu’il découvre L’Opéra de Quat’Sous le 20 janvier 1932, sa réaction n’est pas aussi enthousiaste. Déçu, il adopte alors ouvertement le point de vue de Brecht. Dans une lettre à Jean Paulhan datée du 22 janvier 1932, il écrit : « En ce qui concerne donc l’Opéra de Quat’Sous j’ai trouvé assez médiocre et quelconque ce film qui depuis tant de mois soulève l’enthousiasme des foules cultivées ! Et il n’y a pas jusqu’à l’interdiction dont il a bénéficié qui ne contribue à me le rendre antipathique et déplaisant, car il n’y avait dans l’âpre sel humain de l’histoire qu’il nous raconte rien qui puisse justifier des rigueurs aussi directes, aussi excessives, tellement tout cela semble hors de l’ACTUALITÉ. Et pour moi, aussi bien les censeurs qui ont pu voir dans ce film quoi que ce soit de pernicieux, que l’élite des lettres et des arts qui en s’élevant contre la stupide décision de la censure a cru défendre une œuvre d’une haute qualité morale et intellectuelle, me paraissent avoir pris les uns et les autres une attitude dérisoire, déplacée et hors de propos. Certes, l’opéra anglais du XVIIIᵉ siècle : The beggar’s opera, comme la deuxième mouture allemande de cette œuvre unique : Die drei Groschen Oper méritent toutes les batailles et tous les enthousiasmes, mais non la transposition cinématographique de G. W. Pabst. »

Si la collaboration avec Pabst s’achève donc sur une désillusion, ce second voyage à Berlin n’en demeure pas moins décisif. Artaud y rencontre le producteur Erich Pommer, figure majeure du cinéma allemand, notamment associé à Le Cabinet du docteur Caligari. Pommer envisage alors Artaud pour l’un de ses films policiers. C’est également lui qui produira, à Paris, Liliom de Fritz Lang à la fin de l’année 1933, film dans lequel Artaud interprète le double rôle du Rémouleur et de l’ange gardien.

Artaud entre Reinhardt et Piscator : le choc des théâtres allemands

Le 20 octobre 1930, Antonin Artaud écrit au docteur René Allendy pour lui exposer son projet de monter un spectacle dans l’un des théâtres de Max Reinhardt, alors considéré comme l’un des metteurs en scène et directeurs de théâtre les plus influents du XXᵉ siècle. Artaud envisage de présenter Le Coup de Trafalgar de Roger Vitrac, mais il demeure dans l’attente du manuscrit, que Vitrac tarde à lui faire parvenir — sans doute en raison de ses problèmes d’alcool. Cette attente prolongée nourrit un malentendu qui contribue à tendre les relations entre les deux hommes.

À cette époque, Max Reinhardt, qui célèbre ses vingt-cinq ans à la tête du Deutsches Theater par une mise en scène fastueuse et festive de Die Fledermaus de Johann Strauss, règne sur un véritable empire théâtral. En 1930, il dirige onze salles à Berlin — parmi lesquelles le Deutsches Theater et le Großes Schauspielhaus — ainsi que le Theater in der Josefstadt à Vienne, qu’il administre depuis 1924. Il est en outre l’un des fondateurs du Festival de Salzbourg, créé en 1920.

Le 23 avril 1932, Artaud écrit à Yvonne et René Allendy, livrant un témoignage révélateur de son admiration mêlée de frustration face à la scène allemande : « Les acteurs français d’ici sont sur leur derrière quand ils voient le théâtre allemand où paraît-il — car je n’ai encore rien vu de nouveau depuis mon dernier séjour où j’avais vu Piscator et Reinhardt — où paraît-il on joue, on ose aller jusqu’au bout de l’expression. »

Cette remarque s’inscrit dans un contexte théâtral particulièrement intense. En 1930, la Piscator-Bühne, dirigée par Erwin Piscator, inaugure son troisième cycle au Wallner-Theater en affirmant une orientation résolument politique. Deux créations majeures en témoignent. D’une part, Frauen in Not de Carl Credé, montée le 3 avril, qui dénonce frontalement la loi allemande sur l’avortement et la misère sociale des femmes ; son affiche, illustrée par un dessin de Käthe Kollwitz, devient un emblème de cet engagement. D’autre part, Des Kaisers Kulis de Theodor Plievier, adaptée et mise en scène par Piscator le 30 août au Lessing-Theater sous le titre Der Kaiser ging, die Generälen blieben, constitue une violente dénonciation de la guerre impérialiste à partir du journal d’un marin de la Première Guerre mondiale. Cette année-là, Piscator concentre ainsi l’ensemble de son travail scénique en Allemagne sur ces drames politiques.

Entre l’exubérance spectaculaire de Reinhardt et la charge politique de Piscator, Artaud perçoit alors, en Allemagne, un théâtre qui ose « aller jusqu’au bout de l’expression », et qui nourrit, par contraste, ses propres exigences et impatiences à l’égard de la scène française.

Troisième séjour d’Artaud à Berlin (avril 1932)

En avril 1932, Antonin Artaud se rend une dernière fois à Berlin pour tourner dans un film de de gangsters franco-allemand, Coup de feu à l’aube, réalisé par Serge de Poligny pour les studios UFA. Il s’agit de la version française d’un film allemand (Schuß im Morgengrauen), selon une pratique courante à l’époque consistant à tourner plusieurs versions linguistiques d’un même film.

Mais l’atmosphère de la ville a profondément changé et ne ressemble en rien à celle qu’Artaud avait connue deux ans plus tôt. Dans une lettre datée du 23 avril 1932 et adressée au docteur Allendy, il écrit : « D’ailleurs la vie de Berlin est déprimante et sans sursaut. Trop de maisons vides du haut en bas, trop de vitrines béantes. Cela pue la faillite, l’effondrement sous des apparences encore resplendissantes comme toujours ici. Les rues sont pleines de mendiants admirablement vêtus et dont quelques-uns doivent êtres d’anciens bourgeois. Mais il n’y en a tout de même pas beaucoup. A part cela tout le monde continue à s’empiffrer, à faire des effets de costumes, et les magasins des effets de décor, mais on sent que la vie intellectuelle est tarie. Plus d’œuvre. Ni au théâtre ni au cinéma. »

Coup de feu à l’aube

Coup de feu à l’aube est un film policier issu d’une coproduction franco-allemande ACE–UFA, réalisé en 1932 dans le contexte des versions multilingues développées par l’industrie européenne du cinéma parlant. Le film est mis en scène par Serge de Poligny, sous la supervision d’André Daven, alors responsable des versions françaises produites par l’UFA, et tourné à Berlin, dans les studios de Babelsberg, véritable centre névralgique du cinéma allemand de l’entre-deux-guerres.

L’intrigue est adaptée d’une pièce policière allemande à succès, The Woman and the Emerald de Harry Jenkins, tandis que le scénario de la version française est signé par Rudolf Katscher, en collaboration avec les frères Egon Eis et Otto Eis, tous trois familiers des productions transnationales de l’époque.

La distribution réunit plusieurs figures marquantes du cinéma français et européen des années 1930 : Jean Galland (Brand/Petersen), Annie Ducaux (Irène Taft), Marcel André (Schmitter), Genia Nikolaieva (Lola), Gaston Modot (Dr Sandegg), Roger Karl (Joachim Taft) et Antonin Artaud dans le rôle du Trembleur, entourés de nombreux seconds rôles tels que Guy Derlan, Nane Germon, Pierre Sergeol ou Pierre Piérade.

Pour Artaud, cette participation constitue une opportunité financière bienvenue, mais il juge le film de piètre qualité : « L’atmosphère de Berlin est elle aussi par moments favorable à la production mais cinématographiquement parlant, je joue dans un film au rabais, un film miteux où on a voulu m’habiller en Judex parce que je faisais un rôle noir. J’ai protesté et cela sera changé mais vous voyez dans quelles eaux je nage. (…) La Ufa est la seule firme du monde qui produira encore des films en français. En France même il n’y a plus rien. »

Si Artaud déteste la version française du film Coup de feu à l’aube, il se montre en revanche beaucoup plus attentif à la manière dont jouent les acteurs allemands. À propos de ce cinéma, il évoquera à la fois le film lui-même et, plus largement, le cinéma allemand dans une interview accordée à Henri Philippon, intitulée Antonin Artaud nous parle du cinéma allemand, parue dans Pour Vous le 28 juillet 1932 : « M. Antonin Artaud s’est contenté de me montrer une trentaine de photographies de son dernier film, Coup de feu à l’aube, qu’il vient de tourner, à Berlin, pour la UFA. C’est un film tiré d’une pièce de théâtre policière qui a eu beaucoup de succès à Berlin. Et le rôle que l’on a confié à M. Antonin est un rôle de tout premier plan : celui d’un assassin simulateur, dont le faux tremblement des mains écarte les soupçons de la police. Dans la version allemande, c’est le grand acteur dramatique Théodore Loos qui tient ce rôle. (…) Les Allemands, assure-t-il, font des films commerciaux, dans le bon sens du mot, c’est-à-dire que leurs films étant d’une haute qualité technique et artistique, et étant aussi très humains, se vendent très facilement. »

Contexte historique de la ville de Berlin en avril–mai 1932

Le printemps 1932 est marqué par une dégradation extrême de la situation économique et politique, qui précipite Berlin vers la fin de la démocratie. Plus de deux ans après le krach de 1929, la crise atteint son paroxysme. En Allemagne, le nombre de chômeurs dépasse désormais les six millions — un record absolu — et Berlin, grande métropole industrielle et ouvrière, compte à elle seule des centaines de milliers de sans-emploi.

Au printemps 1932, ce qu’Artaud découvre à Berlin va au-delà de ce qu’il a déjà pu observer ailleurs. Il voit la misère à nu : files d’attente interminables pour la soupe, logements surpeuplés, chômeurs errants toute la journée dans les rues. Cette misère n’est plus dissimulée. Elle s’expose dans l’espace public et s’intègre pleinement au discours politique, devenue un véritable carburant idéologique.

Berlin lui apparaît alors comme une ville en attente d’un commandement. La démocratie fonctionne encore formellement, mais elle n’est plus désirée. Ce que cherchent les foules, c’est une force qui tranche, qui impose, qui ferme les plaies en les cautérisant. Artaud n’a pas vu la chute finale, mais il a vu ce qui la rendait possible.

La capitale présente un visage sombre : la misère de masse s’étale partout. Chaque matin, d’interminables files de Berlinois attendent une ration de soupe ou de pain devant les cuisines municipales et les œuvres caritatives. Dans le Tiergarten ou sur les bancs des places publiques, des groupes d’hommes désœuvrés passent le temps, journaux à la main, faute de travail ; parmi eux, d’anciens soldats et de jeunes membres des ligues paramilitaires — y compris de nombreux SA eux-mêmes, reconnaissables à leur casquette brune, et souvent sans emploi.

Le tissu social se délite. Les mariages et les naissances chutent, tandis que la délinquance et la prostitution augmentent avec la pauvreté. Les plus vulnérables, en particulier les chômeurs de longue durée, sombrent dans le désespoir ; le taux de suicide monte de manière tragique. Face à ce désarroi, le gouvernement Brüning persiste dans une politique d’austérité sévère : réduction des allocations, baisse des salaires des fonctionnaires, hausse des impôts. Cette ligne rigoriste aliène encore davantage la population. À Berlin, Brüning est honni par les classes populaires, qui le tiennent pour responsable de leur faim quotidienne. Même la bourgeoisie, frappée par les faillites en chaîne et la fermeture de nombreuses entreprises — la production industrielle fonctionne à moins de 50 % de ses capacités —, perd confiance en un chancelier jugé incapable de relancer l’économie. Le surnom de Hungerkanzler (« chancelier de la faim ») s’est imposé dans la presse.

C’est dans ce contexte explosif que se déroulent, en mars-avril 1932, les élections présidentielles. La campagne, âpre et décisive, exacerbe toutes les tensions dans Berlin. Pour la première fois, Adolf Hitler se présente directement à une élection nationale face au vieux maréchal Hindenburg, âgé de 84 ans et candidat à sa réélection.

Berlin vit alors au rythme des meetings de masse et des affiches électorales. Les nazis organisent de gigantesques rassemblements dans la capitale : Goebbels et Hitler prononcent des discours enflammés au Sportpalast devant des foules de près de 20 000 personnes, chauffées à blanc. Le 10 avril 1932, lors du second tour, la ville retient son souffle. Hindenburg est finalement réélu — en grande partie grâce aux voix des sociaux-démocrates, qui, la mort dans l’âme, le soutiennent pour barrer la route à Hitler. Ce dernier obtient néanmoins près de 37 % des suffrages au niveau national, un score inédit pour l’extrême droite.

Si la République a sauvé momentanément son président, le résultat est sans appel : environ la moitié des Berlinois a voté pour des candidats ouvertement antidémocratiques — Hitler ou Thälmann —, signe manifeste de l’effondrement de la foi dans le régime parlementaire. Le 30 mai 1932, un nouveau coup de tonnerre survient : Brüning est contraint à la démission, et Hindenburg nomme à sa place Franz von Papen, aristocrate ultraconservateur dépourvu de toute base parlementaire. Le 20 juillet 1932, Papen franchit un pas supplémentaire avec son coup de force contre le gouvernement de Prusse, dont Berlin est le cœur.

Artaud à Berlin (1932) : travail, précarité et inquiétudes

C’est dans un climat de délitement politique et social qu’Antonin Artaud séjourne à Berlin au printemps 1932, tout en tentant, malgré les difficultés matérielles et morales, de poursuivre son travail artistique. Une lettre adressée à Yvonne Allendy, datée du 23 avril 1932, atteste qu’il achève alors son article sur le théâtre alchimique.

Dans cette même lettre, Artaud exprime un profond mécontentement à propos de sa traduction de Crime passionnel de Ludwig Lewisohn, publiée chez Bernard Steele. Il y dénonce une décision prise sans son accord concernant la rédaction des notes et l’ordre des signatures, allant jusqu’à remettre en cause le droit même d’associer son nom à l’ouvrage : « Je suis très embêté avec ma traduction de Paris chez Bernard Steele qui a osé faire par un autre les notes annonçant le livre où mon nom vient après le sien. Cela naturellement à mon insu non seulement pour l’ordre des noms mais pour le droit de faire paraître le mien. J’ai écrit pour dire que j’interdisais qu’on signe le livre de mon nom. J’ai peur que cela ne soit inefficace et peut-être voudront-ils passer outre. »

Cette lettre révèle également l’attention constante qu’Artaud porte à la situation matérielle et physique de ses proches. Il s’inquiète notamment des lourdes dettes de son ami, l’acteur Marcel Dalio, alors en grande difficulté financière. Par ailleurs, il sollicite le docteur Allendy afin de savoir si Soulié de Morant pourrait, par l’acupuncture, aider à soigner le journaliste et musicographe Serge Moreux (1900-1959), ami de Steele, qui est en train de perdre la vue.

On peut enfin s’interroger sur les circonstances dans lesquelles Artaud évoque, dans une lettre adressée à Jean Paulhan le 28 mai 1932, l’idée d’écrire un ‘‘éloge de la tyrannie’’. Ce projet doit-il être envisagé comme l’une des prémisses de Héliogabale ou l’anarchiste couronné (1934) ? Quoi qu’il en soit, c’est à ce séjour berlinois du printemps 1932 qu’Artaud situera, une décennie plus tard, sa rencontre supposée avec Hitler, dans le cadre du Romanisches Café.

Ce qui frappe tout particulièrement lors de ce troisième séjour à Berlin est le choix des cartes postales à iconographie royaliste qu’Artaud envoie au mois de mai 1932. Alors même que l’Allemagne vit sous le régime de la République de Weimar et qu’elle n’a plus de souverain depuis l’abdication de Guillaume II en 1918, Artaud recourt de manière répétée à ce type d’images, un choix qui ne peut qu’interroger.

Le 20 mai 1932, il adresse au docteur et à Madame Allendy une carte postale portant la mention Das Kronprinzenpaar (« Le couple princier héritier »). Le même jour, il envoie à Louis Jouvet une autre carte représentant Der Kaiser mit seinen sechs Söhnen (« L’Empereur avec ses six fils »). Le 21 mai 1932, il fait parvenir à André Rolland de Renéville une nouvelle carte postale intitulée Einsegnung des Prinzen Burchard v. Preußen (« Bénédiction du prince Burchard de Prusse »). Le retour d’Artaud à Paris est fixé au 31 mai 1932.

DEUXIÈME PARTIE : ANTONIN ARTAUD ET ADOLF HITLER

De Weimar à Hitler : une démocratie née contre le peuple

La République de Weimar naît d’une défaite. L’Allemagne sort exsangue de la Première Guerre mondiale : vaincue militairement, ruinée économiquement, humiliée politiquement par le traité de Versailles. La société est traversée par une colère diffuse, alimentée par la faim, le chômage, la désorientation collective et le sentiment d’avoir été sacrifiée. Le pays est en ébullition permanente : grèves massives, mutineries de soldats, soulèvements ouvriers, conseils révolutionnaires.

La chute de la monarchie ouvre alors une brèche historique. Pour la première fois, l’Allemagne devient une république dotée d’une Constitution démocratique avancée, adoptée en 1919. Les forces issues du mouvement ouvrier occupent une place centrale dans le nouvel ordre politique, et de véritables conquêtes sociales sont obtenues : reconnaissance des syndicats, négociation collective, instauration dès novembre 1918 de la journée de huit heures. Sur le plan culturel, la période est d’une créativité exceptionnelle. Berlin devient un foyer majeur de modernité artistique, intellectuelle et sexuelle. Weimar donne l’image d’une société émancipée, tournée vers l’avenir. Mais cette démocratie naît sous condition : elle ne tolère pas la révolution qui l’a rendue possible.

Dès 1919, le pouvoir social-démocrate opère un choix décisif. Face aux conseils ouvriers et à la radicalisation populaire, il refuse toute transformation structurelle de l’État. Plutôt que de s’appuyer sur les forces révolutionnaires, il choisit de sauver l’appareil hérité de l’Empire. Il pactise avec l’armée impériale, maintient intacte la hiérarchie militaire, mobilise les corps francs nationalistes et écrase violemment les insurrections ouvrières.

L’assassinat de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, en janvier 1919, ne relève pas d’un dérapage incontrôlé. Il devient le sceau sanglant de la République naissante. La démocratie allemande s’institue par l’élimination physique de sa propre gauche révolutionnaire.

C’est ici que le parallèle avec la Commune de Paris s’impose avec force. Comme en 1871, un pouvoir républicain légal, se réclamant du peuple, choisit de massacrer une insurrection populaire plutôt que de remettre en cause l’ordre social existant. Comme Thiers face à la Commune, le gouvernement de Weimar préfère écraser le mouvement ouvrier que risquer une démocratie sociale réelle. Dans les deux cas, la République est sauvée contre le peuple, et non par lui.

La conséquence est immédiate et durable. La République de Weimar se prive de sa base révolutionnaire tout en conservant intactes les structures autoritaires de l’ancien régime. L’armée, la justice, l’administration, les élites économiques restent profondément hostiles à la démocratie. Weimar n’est pas un ordre partagé : c’est un compromis fragile, toléré par ses ennemis, redouté par ceux qu’elle a trahis.

L’hyperinflation de 1923 anéantit l’épargne, ruine les revenus fixes et sape les fondements mêmes du lien social. Quelques années plus tard, le 24 octobre 1929, le krach de Wall Street déclenche l’effondrement du système financier international. Dès l’hiver 1929–1930, l’économie allemande, largement dépendante des crédits américains, s’écroule brutalement. La crise plonge alors des millions d’Allemands dans la misère.

Le taux de chômage dépasse les 25 %. Des millions d’hommes et de femmes se retrouvent sans travail, et cette détresse massive pèse lourdement sur la vie quotidienne. Face à cette angoisse collective, la démocratie apparaît faible, hésitante, incapable à la fois de protéger les populations et de mobiliser les énergies. Elle ne promet plus rien, sinon la gestion du désastre.

En 1930, on compte 3,5 millions de chômeurs ; en 1932, plus de 6 millions. Pour Adolf Hitler, le régime de Weimar est faible, corrompu, incapable de répondre aux besoins du peuple allemand. Il prononce jusqu’à vingt discours par mois, diffusés dans les cafés, les brasseries, sur les places publiques. Une partie du patronat, profondément inquiète de la montée du communisme, commence alors à le soutenir.

Le terrain est prêt pour les forces autoritaires. Le NSDAP exploite méthodiquement le ressentiment national, la haine du traité de Versailles, la peur du communisme et le désir d’un ordre brutal mais lisible. Il promet la force là où la République n’a offert que des compromis. Il promet l’unité là où l’État a fragmenté et désarmé.

Le basculement ne se fait pas contre la démocratie, mais par elle. Le 31 juillet 1932, le NSDAP devient le premier parti du Reichstag. En 1928, les nazis recueillent 2,6 % des voix ; en 1930, 18,3 % ; en 1932, 32,3 %. Les sociaux-démocrates et les communistes sont alors violemment hostiles les uns aux autres, incapables de s’unir. En novembre 1932, de nouvelles élections ont lieu. Banquiers, grands industriels et hauts fonctionnaires s’inquiètent de la progression communiste, qu’ils perçoivent comme une menace directe pour leurs intérêts. Ils pensent pouvoir instrumentaliser Hitler, utiliser sa force de mobilisation pour écraser la gauche, puis le contrôler. Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier. Ce sont les partis traditionnels eux-mêmes qui propulsent Hitler au pouvoir.

Le 27 février 1933, l’incendie du Reichstag (parlement allemand) sert de prétexte à la suspension des libertés fondamentales. La gauche est aussitôt désignée comme responsable. Dans les jours qui suivent, Hitler impose la censure de la presse, réprime l’opposition et démantèle l’État de droit. Le 23 mars 1933, le vote des pleins pouvoirs scelle ce basculement : la République se suicide juridiquement. Très vite, ceux qui pensaient le manipuler sont écartés, marginalisés, parfois persécutés. Beaucoup ont fermé les yeux sur les violences — par calcul, par lâcheté ou par intérêt. À la mort du président, en août 1934, Hitler fusionne les fonctions de chancelier et de président et devient chef de l’État sans élection.

La chute de Weimar n’est pas un accident. Elle est l’aboutissement d’une logique précise : une démocratie née dans la défaite, consolidée par la répression de ses propres forces populaires, abandonnée par des élites qui n’y ont jamais cru, incapable de se défendre parce qu’elle s’est construite contre ceux qui auraient pu la défendre. Comme après la Commune, la victoire de l’ordre prépare la catastrophe. Ce qui triomphe en 1919, ce n’est pas la démocratie. C’est l’État. Et ce même État, quelques années plus tard, remettra légalement le pouvoir à la barbarie.

Lorsque Antonin Artaud aurait rencontré Adolf Hitler au Romanisches Café.

Tout d’abord, avant d’approfondir la question des rapports entre Artaud et Hitler, il est important de préciser qu’au moment de l’internement d’Antonin Artaud à l’hôpital psychiatrique de Sainte-Anne, lorsque Jacques Lacan le déclarait perdu pour la littérature, Artaud n’avait en réalité jamais cessé d’écrire. Mieux encore, il se révélait extrêmement bien informé de l’actualité politique de son temps, mettant au jour des mécanismes et des complots qui ne seront pleinement reconnus que plus tard. Ses analyses des régimes autoritaires d’extrême droite émergents témoignent d’une lucidité et d’une clairvoyance souvent supérieures à celles de nombre de ses contemporains.

Le 6 décembre 1938, dans une lettre autographe signée Antonin Artaud, le poète s’adresse à l’équivalent du Premier ministre de l’époque, Édouard Daladier : « Sans les manœuvres occultes de cette secte on ne peut comprendre les dessous de la vie politique actuelle et ne pas vouloir reconnaitre l’importance des initiés c’est se priver volontairement d’un moyen d’y voir clair dans les affaires du gouvernement. L’incendie de Marseille où a trempé Paul (Simon) Sabiani a été provoqué par les initiés comme la catastrophe de Lagny en 1934, comme les grèves de ces journées et l’assassinat de Vom Rath a été en partie voulu, dirigé et provoqué occultement. Les initiés ont leurs émissaires un peu partout. (…) Je vous signale en passant que Von Ribbentrop, le ministre des Affaires Étrangères d’Allemagne et un initié, comme F. Sieburg l’auteur de Dieu est-il Français, où l’on raconte la vie de Saint Artaud. »

Simon Sabiani (1888–1956) était un homme politique français, figure influente de Marseille dans l’entre-deux-guerres. D’abord membre du Parti communiste français puis du Parti socialiste, il évolue rapidement vers des positions nationalistes, autoritaires et anticommunistes, rompant avec la gauche parlementaire. Conseiller municipal puis adjoint au maire de Marseille, Sabiani se fait surtout connaître comme chef de milices locales, les ‘‘sabianistes’’, groupes paramilitaires violents impliqués dans l’intimidation politique et les affrontements de rue. Il joue un rôle important lors des émeutes du 6 février 1934, participant au climat insurrectionnel antiparlementaire qui secoue la France. Dans les années suivantes, il se rapproche de l’extrême droite et, sous l’Occupation, collabore avec le régime de Vichy et les autorités allemandes. Son parcours incarne le basculement d’une partie du personnel politique français vers des formes de fascisme local, mêlant clientélisme, violence et opportunisme idéologique.

L’incendie des Nouvelles Galeries, survenu le 28 octobre 1938 dans le grand magasin de la Canebière à Marseille, constitue l’une des catastrophes civiles les plus meurtrières de l’entre-deux-guerres, faisant 73 victimes. Le fait qu’Antonin Artaud ait pu mettre en cause Paul Sabiani ne relève pas d’une simple théorie du complot : la corruption avérée de certains responsables politiques marseillais, l’emprise du crime organisé et la situation économique fragile des Nouvelles Galeries suffisent à fragiliser le rapport officiel des experts, qui conclut pourtant à un accident dû à l’imprudence. À l’époque, des hypothèses alternatives — crime politique, racket ou même escroquerie à l’assurance — ont néanmoins été sérieusement envisagées et débattues.

En ce qui concerne maintenant l’accident ferroviaire de Lagny-Pomponne survient le soir du 23 décembre 1933 à Pomponne, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Paris, dans le département de Seine-et-Marne, sur la ligne Paris-Strasbourg. La catastrophe fait 214 morts et près de 300 blessés, et demeure le deuxième accident ferroviaire le plus meurtrier de l’histoire française, après celui de Saint-Michel-de-Maurienne en 1917. `Là encore, cet accident demeure entouré de zones d’ombre.

Ernst vom Rath (1909–1938) était un diplomate allemand en poste à l’ambassade d’Allemagne à Paris. Il est surtout connu pour avoir été assassiné le 7 novembre 1938 par Herschel Grynszpan, un jeune Juif polonais, en réaction à l’expulsion brutale de sa famille et de milliers de Juifs de nationalité polonaise hors d’Allemagne nazie. La mort de vom Rath, deux jours plus tard, est immédiatement instrumentalisée par le régime nazi comme prétexte pour déclencher la Nuit de Cristal (9–10 novembre 1938), vaste pogrom organisé contre les Juifs en Allemagne et en Autriche : synagogues incendiées, commerces détruits, arrestations massives et premiers internements à grande échelle. Longtemps présenté par la propagande comme un ‘‘martyr du Reich’’, son cas a fait l’objet de recherches ultérieures suggérant que vom Rath entretenait des relations complexes avec les milieux homosexuels parisiens et qu’il n’était pas une figure centrale du régime, ce qui renforce l’idée que son assassinat a surtout servi de détonateur politique opportun dans une stratégie antisémite déjà planifiée.

Joachim von Ribbentrop (1893-1946) était un diplomate et homme politique allemand, surtout connu pour avoir été ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich de 1938 à 1945, sous Adolf Hitler. Proche du cercle dirigeant nazi, il joue un rôle central dans la politique extérieure agressive de l’Allemagne nazie. Il est notamment l’un des signataires du pacte germano-soviétique d’août 1939 (dit pacte Molotov-Ribbentrop), qui prévoit le partage de zones d’influence en Europe de l’Est et ouvre la voie à l’invasion de la Pologne.

Friedrich. Sieburg (1893 -1964) : Dans le premier chapitre du livre Dieu est-il français ?, intitulé ‘‘Sainte Jeanne, La Marseillaise’’, Friedrich Sieburg écrit : « Ce chant sans Dieu ne semblait avoir besoin d’aucune autre force que celle de la patrie. Et pourtant il n’est pas autre chose que la répétition humaine des prières que Jeanne de Domrémy (Jeanne d’arc) prononçait pour elle-même au bord de son ruisseau. Par le premier et pieux mouvement de ses lèvres d’enfant, elle créa la patrie qui n’a jamais renié cette origine, bien qu’elle se soit donné depuis des formes nouvelles, pour se parler et pour parler à l’humanité. Comprendre que la Marseillaise continue les prières de Jeanne, c’est comprendre la France. »

Puisque nous avons écarté la fiction d’un Artaud réduit à l’état d’inconscience par l’asile, et après avoir établi la logique de son rapport à la temporalité, nous pouvons désormais analyser sa vision d’Hitler.

Une lettre de sort adressée à Adolf Hitler en septembre 1939

« Je vous avais montré en 1932 au Café de l’Ider à Berlin, l’un des soirs où nous avons fait connaissance et peu avant que vous ne preniez le pouvoir, les barrages (que j’avais établi sur une carte)… Je lève aujourd’hui Hitler, les barrages que j’avais mis ! Les parisiens ont besoin de gaz… Bien entendu cher monsieur, ceci est à peine une invitation : c’est surtout un avertissement. S’il vous plaît, comme a tout Initié de ne pas en tenir compte ou de faire semblant de ne pas en tenir compte à votre aise. Je me garde. Gardez-vous !» (Lettre de sort d’Antonin Artaud destinée à Adolf Hitler, Ville-Évrard, septembre 1939)

Sans que cela ne justifie quoi que ce soit, il est nécessaire de rappeler le contexte dans lequel cette lettre — si elle date bien de septembre 1939 — a été écrite. Le 3 septembre 1939, l’Angleterre et la France entrent en guerre contre l’Allemagne. À cette date, l’asile de Ville-Évrard compte 1 429 patients, 709 soignants et 149 techniciens. Lorsque l’infirmier Pierre Gansen vient saluer les malades avant de partir au front, Artaud lui lance que l’Apocalypse commence et lui remet un exemplaire d’Héliogabale.

Le 15 septembre, le docteur Grimbert écrit à Euphrasie Artaud pour lui annoncer que son fils est considéré comme un délirant souffrant d’hallucinations. Deux jours plus tard, le 17 septembre 1939, le docteur Menuau lui déconseille formellement de lui rendre visite.

Artaud croit encore alors — comme le rapportera plus tard Alexandre Pecker à Alain et Odette Virmaux — que Hitler mènera cette guerre pour le libérer de l’asile. Il ignore qu’à partir du 1er septembre 1939, Hitler a signé, dans le cadre du programme T4, un décret autorisant les psychiatres des asiles d’aliénés à tuer les malades mentaux. Il ne sait pas qu’entre 1940 et 1941, 50 000 patients seront gazés en Allemagne, ni qu’à partir du 14 juin 1940 les nazis commenceront l’extermination systématique des malades mentaux en Pologne.

Il ne mesure pas encore à quel point, sous l’Occupation, les conditions de son internement vont se dégrader. Aux traitements s’ajoutent la pénurie de personnel, le froid, la dysenterie, des conditions d’hygiène catastrophiques et une pénurie alimentaire dramatique. En France, durant la guerre, entre 40 000 et 45 000 patients mourront dans des conditions atroces, victimes de la sous-alimentation, de la tuberculose et du froid. La ration quotidienne de pain passe de 600 grammes à 270 grammes ; celle de viande, de 150 grammes par jour à 250 grammes par semaine. En avril 1942, Artaud ne pèsera plus que 52 kilos. Sans l’intervention de Desnos, il serait très probablement mort avant la fin de la guerre.

Pour plus de détails sur cette période, n’hésitez pas à lire mon ouvrage Artaud le martaud, asiles, drogues et électrochocs.

Le Romanisches Café, lieu ou Artaud aurait rencontré Hitler

Comme nous n’avons pas pu identifier l’existence d’un café Ider à Berlin, nous pensons qu’Artaud, dans cette lettre, fait en réalité référence au Romanisches Café, lieu qui revient de manière récurrente dans ses écrits asilaires comme espace de rencontre avec Hitler.

À titre d’exemple, Antonin Artaud évoque de nouveau cette rencontre dans une lettre adressée à Sonia Mossé, datée du 10 octobre 1943. Il y écrit : « Il faut qu’Hitler, que j’ai rencontré au Romanishès Café (café des Bohémiens), en face de Kurfurstendam à Berlin en 193…, où je tournais Coup de feu à l’aube, sache exactement ce que je suis devenu. »

Relue aujourd’hui, cette lettre acquiert une tonalité profondément troublante, voire malsaine, dès lors que l’on connaît le destin de sa destinataire. Déportée quelques mois plus tard, Sonia Mossé fut assassinée au centre d’extermination de Sobibór le jour même de son arrivée, le 30 mars 1943.

Dans La Tour de feu, nos 63-64, le docteur Gaston Ferdière, cherchant à étayer la thèse de la folie d’Artaud, publie une dédicace de ce dernier, datée de 1945, figurant sur un exemplaire des Nouvelles Révélations de l’Être adressé à Adolf Hitler. Cette dédicace apporte également une indication chronologique précise : « En souvenir du Romanishes Café à Berlin un après-midi de mai 1932. »

Le Romanisches Café se situait à proximité immédiate du Kurfürstendamm, souvent surnommé les Champs-Élysées de Berlin en raison de son rôle commercial et mondain. Cette grande avenue, longue d’environ 3,5 kilomètres, reliait la lisière du quartier de Grunewald, à l’ouest, à la Breitscheidplatz, à l’est, dominée par la Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, également connue sous le nom d’église du Souvenir (Gedächtniskirche). C’est précisément dans ce secteur central, à l’angle de la Tauentzienstraße et de la Budapester Straße, à proximité immédiate de l’église, que se trouvait ce café mythique, véritable foyer de la vie intellectuelle et artistique berlinoise au tournant du XXᵉ siècle, puis durant la République de Weimar.