Assez. Assez de cette époque qui se prétend rationnelle et s’adonne, avec une application froide, au jeu de la destruction. Un Monopoly mondial : des territoires raflés, des ressources pillées, des zones d’influence tracées à même les corps. Le jeu est stupide, les règles sont pourries — et même ces règles-là, plus personne ne fait semblant de les respecter. Chacun triche, chacun écrase, chacun avance en appelant ça progrès, stratégie ou nécessité. Ce n’est plus un système : c’est une farce meurtrière administrée par des joueurs sans visage.

Les dés roulent encore. Les joueurs trichent ouvertement. Les arbitres regardent ailleurs. Et les peuples servent de monnaie d’échange. Un jeu sans règles n’est plus un jeu. C’est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort mène toujours à la destruction de tous — y compris de ceux qui pensent gagner.

En 2026, la guerre n’est plus une tragédie. C’est un réflexe. Un automatisme. Un logiciel mental. Sécurité. Défense. Stabilité. Intérêts stratégiques. Toujours les mêmes mots pour dire la même chose : l’acceptation de tuer.

Or une société qui accepte de tuer par habitude est déjà moralement morte. Vouloir transformer Gaza en Riviera française pendant que des corps sont encore sous les décombres, ce n’est pas maladroit. C’est obscène. C’est dire que l’enfance écrasée n’est qu’un retard dans le calendrier des investisseurs. C’est affirmer qu’aucune vie ne compte dès lors qu’elle gêne un projet.

Menacer le Groenland au nom de l’uranium, attaquer le Venezuela au nom du pétrole, bombarder l’Ukraine au nom du gaz, raser Gaza au nom de sa position géopolitique stratégique : c’est toujours la même phrase, le même mensonge, la même logique coloniale recyclée. Les peuples deviennent des variables. Les territoires des objets. La planète un tableau Excel.

L’absence d’armes destructrices devrait être la norme. À défaut — si nous refusons un monde sans armes — alors assumons au moins un cadre commun, tel que le Contrat social de Rousseau. Mais dès lors que l’on suit la logique décrite par Max Weber, qui consiste à sacrifier certaines libertés au nom de la sécurité, cela n’a de sens humain que si des principes gouvernent. Sinon, c’est pire encore : il ne reste que la loi du plus fort. Car la sécurité ne s’annexe pas. Elle ne se bombarde pas. Elle ne s’impose pas par la terreur. Elle se construit — ou elle n’existe pas.

Le droit international n’est pas en crise. Il est saboté. Piétiné par ceux-là mêmes qui prétendent l’incarner. Les règles ne valent plus que pour les faibles. Quand un crime est commis par un ennemi, on s’indigne. Quand il est commis par un allié, on contextualise. Quand il sert nos intérêts, on se tait. Cette indignation sélective n’est pas une erreur. C’est une complicité.

Quand le Hamas assassine des civils, y compris des femmes et des hommes qui se battaient pour la paix, il ne défend pas la cause palestinienne. Il la trahit. Il fournit à son ennemi la justification qu’il attend. Il transforme un peuple en cible globale. Il rend la destruction plus facile à excuser. Et il alimente l’islamophobie bien au-delà du conflit. Aucune libération ne passe par le meurtre d’innocents. Jamais.

Quand l’État israélien bombarde massivement des civils, affame une population entière et punit collectivement au nom de la sécurité, il ne protège rien. Il radicalise. Il amplifie l’antisémitisme. Il prépare la violence suivante.

Quand la Russie bombarde l’Ukraine au nom de la défense, détruit des villes et déporte des enfants, le mensonge est total. La domination se déguise en nécessité. La force se fait passer pour de la raison. Et pendant que les bombes tombent, les démocraties calculent. Elles condamnent du bout des lèvres. Elles vendent des armes d’une main et parlent de paix de l’autre. Elles suspendent leurs valeurs dès qu’elles dérangent.

Il faut le dire sans détour : la neutralité face à l’écrasement est une démission morale. Ce n’est pas une série de crises. C’est un système. Un système où la guerre est rentable. Où les armes circulent plus librement que les réfugiés de guerres. Où l’on produit des missiles comme des gadgets, comme si leur finalité n’était pas de détruire des vies.

L’absurdité est totale : même un enfant de trois ans sait que les armes, quand on les invente, ne sont pas faites pour protéger. Au mieux, elles accroissent la peur lorsqu’elles ne tuent pas ; censées dissuader, elles appellent la surenchère ; censées garantir la paix, elles fabriquent la guerre suivante.

Chaque arme produite suppose qu’elle sera utilisée. Sinon elle est inutile. Et si elle est utilisée, elle est criminelle. Et pendant que ce système s’emballe, le jeu continue. Toujours plus vite. Toujours plus dangereux. Jusqu’à quoi ? Jusqu’à l’anéantissement de tous ?

Cette fin débile ne commencera pas par une déclaration solennelle. Mais par l’acceptation tranquille de l’inacceptable. Par l’idée que certaines vies comptent moins que d’autres. Par la disparition progressive de toutes les règles. Alors il faut arrêter le jeu. Renverser le plateau. Refuser ce Monopoly mondial où l’on continue de jouer alors que les règles ont disparu.

Pas d’armes, mais le droit. Pas le profit, mais la justice. Pas les camps, mais l’humanité. Poursuivre tous les crimes de guerre. Sans exception. Suspendre toute aide militaire aux États qui ciblent des civils. Briser les intérêts économiques de la destruction. Imposer des négociations permanentes, même quand elles dérangent. Ce n’est pas de l’idéalisme. C’est une question de survie.

Car la vraie question n’est plus : qui a commencé ? qui a raison ? Mais : faut-il vraiment une troisième guerre mondiale pour comprendre que, dans la guerre, tout le monde perd — et que continuer à jouer fait de nous non pas des spectateurs, mais des complices ?

1914 : la faillite de la raison européenne

Au début du XXᵉ siècle, l’Europe est traversée par de profondes rivalités politiques, économiques et coloniales. Les grandes puissances, engagées dans une compétition de plus en plus agressive, cherchent à affirmer leur domination sur le continent et au-delà. L’Allemagne, dirigée par Guillaume II, tout comme l’Italie, aspire à s’imposer parmi les grandes nations impériales et à obtenir sa part du gâteau colonial. Cette ambition heurte directement les intérêts de la France et du Royaume-Uni, déjà à la tête de vastes empires. Dans ce contexte tendu, l’Allemagne adopte parfois une posture ambiguë, se présentant comme protectrice de certains peuples dominés — notamment dans le monde arabe et au Maroc —, ce qui provoque plusieurs crises diplomatiques et contribue à son isolement international, tandis que l’alliance franco-britannique se consolide.

Parallèlement, l’Empire ottoman, en net recul, devient un enjeu central des rivalités européennes. Les ambitions territoriales s’y mêlent à une concurrence économique exacerbée et à une course aux armements alimentée par le développement rapide de l’industrie militaire. Ce militarisme croissant installe un climat général de méfiance et de tension permanente entre les États, désormais structurés en deux grands systèmes d’alliances antagonistes.

Les Balkans apparaissent alors comme le principal foyer d’instabilité du continent. Région marquée par une extrême diversité ethnique et nationale, elle est revendiquée par plusieurs puissances. Les guerres balkaniques de 1912-1913 fragilisent durablement l’équilibre régional et révèlent à la fois l’effondrement progressif de l’Empire ottoman et les failles internes de l’Empire austro-hongrois. L’Europe devient ainsi une véritable poudrière, où la moindre étincelle peut provoquer une explosion générale.

Cette étincelle survient à l’été 1914. Le 28 juin, l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo déclenche la crise de juillet. Soutenue par l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie adresse un ultimatum à la Serbie, puis lui déclare la guerre le 28 juillet 1914. Le mécanisme des alliances s’enclenche alors inexorablement : la Russie se mobilise pour soutenir la Serbie, la France s’engage aux côtés de la Russie, et l’Allemagne attaque la France en passant par la Belgique. La violation de la neutralité belge entraîne l’entrée en guerre du Royaume-Uni. Le conflit devient rapidement mondial : la Première Guerre mondiale a commencé.

On peut avancer de nombreuses théories pour expliquer les causes profondes de cette guerre. Mais l’hypothèse la plus troublante — et sans doute la plus vraisemblable — est que l’humanité, par manque de lucidité, de courage politique et de vitalité intellectuelle, s’est laissée entraîner vers une catastrophe qu’elle n’a pas su ou voulu empêcher.

L’histoire de 1914 rappelle ainsi une vérité essentielle : les sociétés humaines ne sont pas des enfants placés sous tutelle. Elles portent la responsabilité de leurs choix, de leurs silences et de leurs aveuglements. Grandir, politiquement et moralement, signifie assumer ce poids — faute de quoi l’histoire se répète, souvent sous des formes encore plus destructrices.

La guerre intérieure d’Antonin Artaud (1914-1918)

« Je n’ai jamais rien étudié, mais tout vécu, et cela m’a appris quelque chose. C’est ce que je me suis dit en 1918 devant le désastre de mon moi, car si la guerre était finie pour tout le monde, elle n’était pas finie pour moi, et la question qui se posait pour moi était d’être ou ne pas être, et non pas de savoir ce que c’est que l’être, mais de savoir ce que j’étais, moi (…) Car la catastrophe de la guerre avait correspondu en moi à une catastrophe intime de l’être. » Le surréalisme et la fin de l’ère chrétienne, automne 1945, (Quarto, 996).

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Antonin Artaud est déjà engagé dans une lutte invisible, plus sourde et plus intime que celle qui ravage l’Europe. En juillet 1914, alors que la mobilisation générale bouleverse les existences, Artaud traverse une crise dépressive profonde : fatigue accablante, insomnies persistantes, céphalées constantes, engourdissement des membres. Le jeune homme de dix-huit ans est physiquement et nerveusement épuisé. Il ne se présente pas à la seconde partie du baccalauréat. Le 9 août 1914, date de l’entrée de la France en guerre, Artaud vient d’être diagnostiqué d’une neurasthénie aiguë.

Durant les premières années du conflit, l’institution militaire reconnaît cet état de fragilité. Artaud est réformé temporairement pour « nervosisme, troubles nerveux non améliorés, psychasthénie grave, fatigue générale ». Ces formules administratives, froides et répétitives, disent pourtant l’essentiel : Artaud ne parvient pas à se stabiliser, ni physiquement ni psychiquement. Son système nerveux semble constamment au bord de la rupture.

Mais en 1916, la logique de guerre écrase toute autre considération. Le 20 mai, Artaud est déclaré bon pour le service armé lors de son passage devant le conseil de révision. À l’été, il reçoit son ordre de mobilisation et en août 1916, il est incorporé à Digne, dans les Basses-Alpes, au 3ᵉ régiment d’infanterie, en tant qu’auxiliaire. Le contexte est celui de la bataille de Verdun, engagée depuis février, qui provoque des pertes humaines massives. L’armée manque cruellement d’hommes. La possession par Artaud d’un permis de conduire — compétence rare à l’époque — pèse également dans la décision. Le corps souffrant devient alors un simple réservoir mobilisable.

Antonin Artaud a-t-il fait la guerre ? Dans Antonin Artaud dans la guerre, de Verdun à Hitler, Florence de Mèredieu écrit : « Si, comme l’indique sa feuille de registre militaire, Artaud a bien participé à la “campagne d’Allemagne”, du 9 août 1916 au 21 janvier 1917 — date à laquelle il est temporairement réformé —, il a alors suivi, un temps au moins, ses camarades de combat dans les Flandres. »

En janvier 1917, souffrant d’une monstrueuse compression du crâne et d’un resserrement généralisé des nerfs allant jusqu’à la perte de toute sensibilité, il consulte de nouveau le docteur Grasset. Un diagnostic de syphilis est alors posé, et Artaud entame un traitement par injections de bi-iodure de mercure. Il est réformé temporairement ; le 18 décembre 1917, il est définitivement réformé. Artaud dira avoir été réformé « pour somnambulisme » ; sa mère évoquera simplement « les nerfs ».

Le printemps 1917 Artaud entreprend une cure à Divonne-les-Bains, station thermale réputée pour. le traitement des troubles neuropsychiatriques, située dans l’Ain, près de Genève. Il est également interné à la maison de santé de Meyzieu, près de Lyon. À la fin de l’année 1917, il séjourne à la clinique du docteur Masquin à Saint-Didier-les-Bains, dans le Vaucluse, puis, début 1918, brièvement dans une maison de santé à Lafoux-les-Bains. En mars 1918 paraît dans la revue L’Horizon un texte intitulé Maison du front, où il décrit une bâtisse épargnée par les obus, presque vivante, complice silencieuse des soldats : « Elle a des sourires pour le Poilu et des grimaces pour les tempêtes… elle s’amuse du va-et-vient des petits bonshommes bleus qui paraissent jouer à la guerre. »

La guerre s’achève officiellement le 11 novembre 1918 avec la signature de l’armistice. Pour Artaud pourtant, rien ne s’apaise. La fin des combats ne signifie pas la fin de l’épreuve.

Les guerres entre deux guerres

Après la guerre, une urgence s’impose : exprimer la jubilation d’être encore en vie. Les combats sont terminés, la paix est revenue. La guerre a infligé des souffrances immenses, elle a marqué les corps et les consciences, mais désormais tout semble possible. Il faut faire table rase, reconstruire sur de nouvelles bases. La vie a vaincu la mort, la paix a vaincu la guerre. L’enfance, l’insouciance, la liberté de l’esprit semblent de retour et réclament leur droit à l’expression. Nous sommes dans les années folles !

Dans ce contexte, le mot révolte devient omniprésent, presque banal, dans le langage quotidien comme dans la littérature. La révolte elle-même devient une valeur. Comment ne pas se dresser contre la patrie, la religion, la morale conventionnelle, lorsque ce sont précisément ces institutions qui apparaissent, à leurs yeux, comme responsables de millions de morts ? Le monde ancien est malade, épuisé, à bout de souffle. Mais il peut encore être conquis.

La paix règne peut-être en France, mais elle est loin d’être universelle. Le 13 septembre 1922, les forces nationalistes turques de Mustafa Kemal entrent dans Smyrne pour effacer toute présence grecque et arménienne d’Asie Mineure. L’armée grecque est en déroute. La ville est incendiée. Grecs et Arméniens sont massacrés sans distinction d’âge ni de sexe. Les hommes sont décapités, les femmes violées, les familles anéanties. Le métropolite Chrysostome est livré à la foule, mutilé, puis abandonné aux chiens. Acculés aux quais, des milliers de civils se jettent dans la mer et se noient. Dans le port, les navires occidentaux restent immobiles. Les soldats regardent. Les ordres interdisent toute intervention. Le monde se tait.

Smyrne n’est pas une ville abstraite. Elle est la ville des origines de Antonin Artaud, la ville où il allait enfant voir sa grand-mère, un lieu intime, familial, charnel. Sa destruction n’est pas seulement un traumatisme psychologique : elle entraîne aussi des répercussions économiques directes pour sa famille, liée à cette communauté levantine brutalement rayée de la carte. Avec Smyrne, ce n’est pas seulement une ville qui brûle, mais un monde d’attaches, de circulations, de mémoires et de ressources qui s’effondre.

Le surréalisme comme guerre poétique

« Ramener la poésie et l’ordre dans un monde dont l’existence même est un défi à l’ordre, c’est ramener la guerre et la permanence de la guerre ; c’est amener un état de cruauté appliqué c’est susciter une anarchie sans nom, l’anarchie des choses et des aspects qui se réveillent avant de sombrer à nouveau et de se fondre dans l’unité. Mais celui qui réveille cette anarchie dangereuse en est toujours la première victime. Et Héliogabale est un anarchiste appliqué qui commence par se dévorer lui-même, et qui finit par dévorer ses excréments. » (Antonin Artaud, Héliogabale ou l’anarchiste couronné.)

La Première Guerre mondiale extermine une génération entière. Près de vingt millions de morts. Dix millions de soldats. Des corps broyés, pulvérisés, dissous dans la boue industrielle. En France, un homme sur quatre, âgé de dix-huit à trente ans, disparaît. Les survivants reviennent mutilés, hallucinés, inhabités. C’est sur ce charnier que se forme la génération surréaliste. Pour elle, la guerre n’est pas un accident de l’histoire : elle est la preuve irréfutable de la faillite de la raison, du progrès et des valeurs dominantes.

Breton, Aragon, Tzara, Soupault, Artaud, Éluard naissent entre 1895 et 1897. En 1914, ils ont dix-sept à dix-neuf ans — l’âge où l’État, à court de chair fraîche pour sa boucherie, enrôle des enfants. Certes, le romantisme et le symbolisme demeurent des matrices poétiques essentielles. Mais c’est la guerre qui scelle définitivement leur rapport au monde : elle forge leur haine de l’ordre établi, leur défiance radicale envers toute autorité, leur refus de toute réconciliation.

Comment encore croire en un monde capable de planifier, de rationaliser et de justifier l’extermination méthodique de sa propre jeunesse ? Après 1914-1918, penser comme avant est obscène. Créer comme avant est impossible. Obéir devient impensable. Le surréalisme naît de ce point de non-retour : d’un refus sans appel, d’un NON absolu opposé à une civilisation qui a fait de la mort de masse son principe d’organisation. La poésie devient alors une arme — non pour embellir le monde, mais pour le mettre en accusation.

Puis, à la fin de 1924, Artaud — qui se disait lui-même trop surréaliste pour entrer dans le surréalisme — devient pourtant officiellement surréaliste. Il en assume alors la figure extrême, chef suprême des forces de l’armée surréaliste, non comme un stratège des armes, mais comme une autorité militaire de la révolution de l’esprit. C’est à ce titre qu’il rédige l’Adresse au Pape : « Nous n’avons que faire de tes canons, index, péché, confessionnal, prêtraille ; nous pensons à une autre guerre, guerre à toi, Pape, chien ! »

Artaud va trop loin, et André Breton s’emploie à ramener la guerre surréaliste dans des cadres qu’il juge humains et politiquement tenables. À l’été 1925, les surréalistes se rapprochent d’intellectuels gravitant dans la mouvance du Parti communiste, notamment de ceux réunis autour de la revue Clarté, fondée en 1919 par Henry Barbusse, Paul Vaillant-Couturier et Raymond Lefebvre.

Dans le même temps, la guerre du Rif, conflit colonial opposant les tribus rifaines aux armées française et espagnole, fait rage. L’usage massif de bombes chimiques par l’aviation française sur l’ensemble de la chaîne montagneuse du nord du Maroc soulève une vive indignation.

Les surréalistes prennent alors publiquement position dans une déclaration d’une radicalité extrême : « Peu nous importe la création. Nous souhaitons, de toutes nos forces, que les révolutions, les guerres et les insurrections coloniales viennent anéantir cette civilisation occidentale dont vous défendez jusqu’en Orient la vermine, et nous appelons cette destruction comme l’état de choses le moins acceptable pour l’esprit. » Lettre ouverte à monsieur Paul Claudel, ambassadeur de France au Japon, 1er juillet 1925, texte collectif des surréalistes.

Cependant, une interview accordée à la revue Clarté durant l’été 1925 montre clairement qu’Artaud n’est pas animé du même état d’esprit que ses compagnons. Il y formule une position profondément singulière, recentrée sur l’expérience intime et corporelle de la guerre : « La guerre, celle du Maroc ou une autre, me paraît surtout une question de chair. À quoi je pense, j’en reviens toujours au fonctionnement de mes membres et, après tout, je ne connais pas autre chose que la sensibilité de ma chair. Cette parcelle de sensibilité que je me sens être, je ne supporte pas que qui que ce soit en dispose à des fins de mutilation. J’ignore tout de la liberté, je ne cherche pas à faire fonctionner mon esprit ; pour moi, toute la question de la liberté se réduit à une peur panique de massacres qui me viendraient de tous les côtés. Je ne suis pas autre chose qu’un lâche, mais je me demande au nom de quel principe, capable de dépasser le sentiment que je puis avoir de ma chair, on m’imposerait un courage odieux et en définitive inutile, un courage qui ne profiterait qu’à un certain sentiment que d’autres pourraient avoir, par exemple, de la vertu ou de l’honneur. »

Artaud ne veut pas changer le monde : il veut changer l’esprit qui l’a rendu possible.

Antonin Artaud, Deux nations aux confins de la Mongolie (vers 1926)

(Texte manuscrit d’Artaud communiqué par Jean Marie Conty)

Le texte se déroule dans un espace volontairement flou, aux confins de la Mongolie, où deux nations sont sur le point d’entrer en guerre pour des raisons que les Européens ne comprennent pas. Cette incompréhension n’est pas un manque d’information, mais un indice central : le texte ne cherche pas à expliquer un conflit réel, il montre comment la guerre devient possible lorsque le sens lui-même se dérègle. Malgré la présence d’organisations internationales, de messages diplomatiques, d’intérêts économiques et de tentatives de médiation, la situation s’aggrave. Plus le langage officiel se déploie, plus il se vide de sa fonction apaisante. La guerre n’avance pas par absence de paroles, mais par prolifération de paroles mortes.

Le consul français incarne une rationalité occidentale persuadée que toute guerre repose sur des causes objectives — territoires, ressources, rapports de force. Or personne n’est capable de formuler clairement ces causes. C’est alors qu’intervient le lama, figure extérieure à la logique diplomatique, qui opère un renversement décisif : le problème ne vient pas des choses, mais des mots. De leur son, de leur rythme, de leur intonation. La guerre apparaît ainsi comme une pathologie du langage, une fixation imaginaire devenue incontrôlable.

La proposition du lama — envoyer un poème surréaliste — n’a rien d’ornemental ni d’utopique. Elle est profondément politique. Elle affirme que ce qui est en crise n’est pas l’information, mais la capacité à produire un langage vivant, capable de désamorcer les automatismes mentaux. Le poème ne vise pas à convaincre, mais à dérégler, à briser les réflexes interprétatifs, les récits figés, les identités closes. Le surréalisme y apparaît non comme une esthétique, mais comme une opération de déconditionnement de l’esprit, une autre manière d’entrer dans le réel.

L’échec du télégraphe est central : le poème arrive fragmenté, neutralisé. Ce n’est pas l’intention qui échoue, mais le médium. L’homme est mal construit et incapable de transmettre le fond de sa pensée et de son être. Cette défaillance devient la métaphore des systèmes bureaucratiques et médiatiques, qui transforment toute parole vivante en message inoffensif.

La moquerie des diplomates français est révélatrice. Elle n’est pas seulement ironique, elle est défensive. Se moquer du surréalisme, c’est refuser l’idée que le langage officiel puisse lui-même produire la guerre. Une femme tente alors d’expliquer ce qu’est réellement le surréalisme : une pensée par images, par chocs, par correspondances, qui ne cherche pas à maîtriser le réel mais à le défiger. Une parole non hiérarchique, non stratégique, irréductible à l’instrumentalisation.

Lorsque le texte affirme que ces peuples ne se battent ni pour l’or ni pour les villes, mais pour des mots, il touche à son noyau théorique. Chaque mot contient des mondes, chaque intonation peut engendrer des visions et des peurs. Les figures de magiciens, de voyants, d’astrologues et de jongleurs ne relèvent pas du folklore, mais rappellent que les sociétés vivent toujours dans des récits symboliques puissants — que l’Occident moderne croit avoir dépassés, tout en continuant à les activer sous d’autres formes.

Le texte ne s’achève pourtant pas sur une victoire de la poésie. Le consul ne comprend pas. Le gouvernement n’y croit pas. Et ce n’est ni le poème ni le surréalisme qui arrêtent la guerre, mais l’arrivée d’un avion chargé d’or anglais. Ce dénouement brutal montre que l’ordre revient non parce que le sens est réparé, mais parce qu’un intérêt supérieur suspend momentanément la peur. La paix obtenue est précaire, achetée, réversible.

Le texte affirme ainsi que tant que les sociétés refuseront de travailler sur leur imaginaire, leur langage et leurs automatismes mentaux, elles continueront à traiter la guerre comme un problème matériel et la paix comme une transaction. Le surréalisme n’y apparaît pas comme une solution miracle, mais comme un révélateur : la guerre commence bien avant les armes, dans la manière de parler, de nommer et de percevoir. Et sans un déconditionnement profond de l’esprit, aucun dispositif diplomatique, aucun capital, aucune technologie ne pourra empêcher durablement le retour de la violence.

Le pouvoir des mots, des intonations et des sons dans la tradition tibétaine

Dans de nombreuses traditions spirituelles, la parole n’est pas un simple vecteur de sens : elle est une force agissante. Le son, lorsqu’il est émis avec une intensité, une intention et une vibration précises, agit directement sur la conscience et, par ricochet, sur le monde. La réalité elle-même y est pensée comme un tissu vibratoire, sensible aux modulations de la voix humaine, comme si le langage pouvait accorder ou désaccorder l’ordre du réel.

Dans la tradition tibétaine — et plus particulièrement dans le bouddhisme vajrayāna — le verbe sacré occupe une place centrale. Mantras, psalmodies rituelles, récitations liturgiques : tout un art du son s’y déploie, fondé sur l’idée que certaines vibrations peuvent transformer profondément l’esprit. Le Tibet entretient ainsi une véritable culture du son sacré, où les vibrations ne sont jamais neutres. Elles peuvent guérir ou rendre malade, apaiser ou provoquer, protéger ou polluer, libérer ou enchaîner. Le son y est un agent, jamais un simple ornement, et il engage toujours une responsabilité éthique et cosmique.

Prononcer des mots sacrés n’est donc pas considéré comme un acte symbolique, mais comme une opération réelle. La parole juste favorise le bien-être, protège des influences négatives et peut même produire des effets de guérison. Si tout est vibration — comme l’affirment certaines écoles traditionnelles et ésotériques — alors la réalité n’est pas figée : elle peut être modulée, déplacée, accordée autrement. Parler, dans ce cadre, revient à intervenir sur la trame invisible du réel, à la manière d’un ajustement sonore sur un instrument trop tendu.

Le titre même du Bardo Thödol — Libération par l’écoute dans l’état intermédiaire — souligne cette primauté du son. Ici, l’efficacité ne repose pas sur la compréhension intellectuelle du texte, mais sur l’impact direct de la vibration. La psalmodie atteint la conscience plus rapidement et plus profondément que le sens discursif : elle traverse les défenses mentales, agit avant la pensée, touche les couches les plus archaïques et les plus subtiles de l’être, là où se forment les réflexes de peur, de désir ou de violence.

Le mot mantra vient du sanskrit man (esprit) et tra (instrument, protection) : le mantra est ce qui protège l’esprit. Il ne cherche pas à convaincre mais à transformer. Ses syllabes, répétées rituellement, remplacent le flux désordonné des pensées ordinaires par une vibration stable et structurante, capable de transmuter l’état intérieur. Le son devient alors une architecture invisible qui réorganise la psyché, comparable à une reprogrammation rythmique du mental.

Dans la pratique quotidienne, la récitation d’un mantra ou la participation à un chant liturgique est censée calmer les peurs, dissoudre l’anxiété et recentrer l’esprit. Des recherches contemporaines en neurosciences confirment d’ailleurs que la répétition sonore rythmée modifie l’activité cérébrale, synchronise certaines zones du cerveau et réduit l’hyperactivité liée au stress. Un adage du bouddhisme mahāyāna affirme que chanter le nom d’un Buddha avec foi permet de dépasser l’esprit ordinaire et de traverser les épreuves. À des niveaux plus avancés du yoga tantrique, le son est utilisé pour faire circuler l’énergie dans les canaux subtils, la diriger vers l’axe central et provoquer l’éveil de l’esprit de claire lumière, cet état de conscience où se révèlent la vacuité et l’interdépendance de toute chose.

Il apparaît alors une convergence frappante entre symbolisme, psychologie et ésotérisme : par son rythme et sa vibration, le son devient un outil de modulation de la conscience, capable d’agir aussi bien sur les émotions que sur les états méditatifs les plus profonds. Mais cette action ne se limite pas à l’individu. Dans de nombreuses cultures traditionnelles, les rituels sonores visaient explicitement à rétablir l’équilibre d’une communauté ou à désamorcer une crise, comme si le chaos social lui-même pouvait être contenu par une vibration commune.

Ainsi, le poème, le chant ou l’incantation cessent d’être de simples formes esthétiques : ils deviennent des actes opératifs, capables de modifier l’état d’un esprit, d’un groupe, voire d’une situation historique. Là où les armes agitent la matière, le son agit sur l’invisible — et parfois, c’est l’invisible qui décide de l’issue des guerres.

La guerre comme reconstitution : deux films

Verdun, ou le cinéma face aux morts (1928) : Réalisé par Léon Poirier, Verdun, visions d’histoire est souvent classé parmi les grands films commémoratifs de l’entre-deux-guerres. Une part essentielle de sa puissance tient à la présence d’anciens combattants de Verdun, tantôt figurants, tantôt silhouettes silencieuses, dont les corps portent une mémoire que la fiction ne cherche jamais à recouvrir. Ces hommes, durant les dix-huit mois de tournage, ne jouent pas la guerre : ils la rejouent, dans un espace qui fut le leur.

Le tournage de Verdun, visions d’histoire débute le 10 août 1927. Antonin Artaud y tient le rôle de l’Intéllectuel. Cette participation provoque des tensions au sein du mouvement surréaliste, qui lui reproche de prendre part à un film perçu comme patriotique. Artaud, se défend alors avec vigueur : « Vous ne pouvez m’en vouloir entre-autres choses de tourner dans Verdun, qui n’est pas un film patriotique, fait pour l’exaltation des plus ignobles vertus civiques, mais un film de gauche établi pour inspirer l’horreur de la guerre aux masses conscientes et organisées. »

Cette défense laisse néanmoins perplexe. Le réalisateur de Verdun avait en effet consulté Gaston Doumergue, Raymond Poincaré et le maréchal Philippe Pétain, et le projet bénéficia d’un soutien exceptionnel de l’État et de l’armée française, qui ouvrirent à Léon Poirier les anciens champs de bataille de Verdun et lui donnèrent accès à des archives militaires encore rarement exploitées par le cinéma à la fin des années 1920. Comme l’a souligné Florence de Mèredieu, dans C’était Antonin Artaud le film n’est peut-être pas officiellement patronné, mais il bénéficie indéniablement d’un soutien officieux des plus hautes sphères de l’État.

Cependant, pour ne pas être totalement injuste envers Artaud, il faut rappeler que le film s’ouvre sur un carton portant ces mots : « À tous les martyrs de la plus affreuse des passions humaines : la guerre. » Aussitôt après, une image surgit, évoquant une procession des morts, comme une lente possession des corps par la mémoire du conflit. Cette image, inspirée à la fois des traditions chrétiennes — défilé, jugement, silence sacré — et de cérémonials antiques, installe un moment à la tonalité rituelle. Verdun n’est alors plus seulement une bataille française victorieuse, mais une entité abstraite, presque métaphysique, où les corps sont broyés par une logique qui les dépasse. Verdun, visions d’histoire apparaît ainsi comme une œuvre charnière, où le cinéma accède, par instants, à une fonction rituelle capable de porter une mémoire collective traumatique.

Ce qui était également novateur pour l’époque, c’est que le film ne se limite pas au point de vue français, mais intègre aussi le regard allemand. Cette double perspective lui confère une dimension presque documentaire et l’éloigne des clichés nationalistes qui dominaient alors le cinéma de guerre.

C’est le 11 février 1928 qu’Artaud quitte Paris pour Verdun, où il séjourne durant deux semaines à l’hôtel Terminus, situé en face de la gare. Ce déplacement n’est pas anecdotique. Il inscrit physiquement et mentalement Artaud dans un paysage saturé de morts, au cœur d’une œuvre où la guerre n’est plus racontée ni expliquée, mais réactivée comme expérience sensible et jugement silencieux.

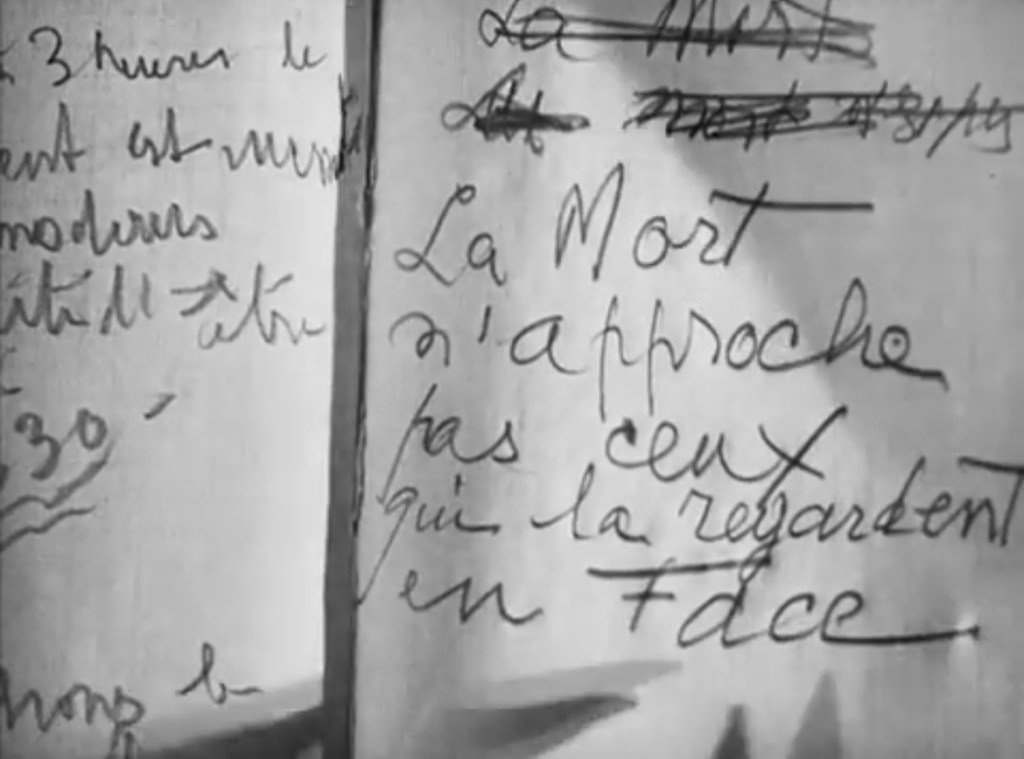

La scène la plus marquante du film, pour moi, est celle où l’intellectuel Antonin Artaud écrit dans un carnet cette phrase stoïcienne : « La mort n’approche pas ceux qui la regardent en face. » Ironie du sort — qui révèle à la fois l’absurdité de la guerre et celle de nos croyances —, quelques instants plus tard, il est retrouvé mort.

Les Croix de bois, réalisé par Raymond Bernard, est l’une des œuvres majeures du cinéma français consacrées à la Première Guerre mondiale. Adapté du roman autobiographique de Roland Dorgelès (1919), le film plonge le spectateur dans le quotidien d’une escouade de poilus, loin de toute exaltation héroïque. Sur le plan formel, Les Croix de bois frappe par son réalisme saisissant, renforcé notamment par l’emploi d’anciens combattants comme figurants et par une mise en scène spectaculaire. De longues scènes de combat n’ont rien à envier aux grandes productions hollywoodiennes d’aujourd’hui. Le film s’inscrit clairement dans une perspective pacifiste, dénonçant la guerre non par le discours, mais par l’accumulation des corps épuisés, des gestes mécaniques et des morts sans gloire. En 1932, alors que l’Europe demeure hantée par le souvenir du conflit et déjà menacée par de nouvelles tensions, le film agit à la fois comme œuvre de mémoire et comme avertissement : il refuse toute mythologie héroïque pour montrer la guerre comme une machine impersonnelle broyant les hommes.

Le tournage marque profondément Antonin Artaud, qui y interprète le rôle de Vieublé le Parigot provocateur. Voici comment il est décrit dans le roman : « Vieublé, un soldat de notre compagnie, fait le service en bras de chemise. Dans tous les villages où nous allons au repos, il trouve un débitant pour l’embaucher. Il sert dans la salle, descend à la cave, lave les verres, ramasse des pourboires, chaparde, et tous les soirs va se coucher saoul. Avec le cuisinier du colonel, c’est l’homme le plus envié du régiment. Il s’approche de notre table avec un sourire satisfait de patron dont les affaires prospèrent. — Eh bien, les gars, vous avez aussi coupé à la marche ?… Moi, je m’suis fait porter pâle, l’toubib me r’connaît toujours. Y m’fout une purge et c’est marre… Y a bien Morache qu’a essayé de me poirer au tournant, mais comment que j’en ai joué !... »

Convoqué une première fois le 19 mai aux studios de Joinville, Artaud est ensuite envoyé à Reims le 23 mai, où il loge à l’Hôtel du Nord. Il y séjourne près de deux mois. Le tournage se révèle particulièrement éprouvant : Raymond Bernard impose à ses comédiens des conditions de vie volontairement proches de celles des soldats, afin de restituer de manière physique et concrète l’expérience de la guerre. Plusieurs scènes sont notamment tournées au fort de la Pompelle, à quelques kilomètres de Reims. Plus largement, une grande partie du film est réalisée en Champagne, sur des terrains où les tranchées demeurent encore visibles. Le tournage doit alors être interrompu à plusieurs reprises, lorsque des corps de soldats ou des obus non explosés refont surface, rappelant avec une brutalité saisissante la proximité toujours tangible du conflit.

Dans une lettre adressée le 2 juin 1931 à Yvonne Allendy, Artaud se plaint d’avoir passé toute la nuit précédente à patauger dans une dizaine de centimètres d’eau, un sac au dos contenant près de douze kilos d’effets militaires. Il évoque également une semaine éprouvante sous un soleil écrasant. Cette immersion forcée dans la boue, l’épuisement et la contrainte physique témoignent à la fois de la radicalité de la méthode de Bernard et de l’intensité de l’épreuve vécue par Artaud sur le plateau.

Dans le film, Artaud joue une scène devenue emblématique, où son personnage perd le contrôle et dans un état de tension extrême, lance ce cri brutal : « Vous pouvez crever, bâtards. On vous emmerde. » Il s’agit peut-être du plus ancien document sonore conservé où l’on puisse entendre la voix d’Artaud, dans toute sa violence et sa charge expressive.

Cette expérience de tournage agit comme un déclencheur immédiat. Parallèlement, Artaud travaille sur un texte consacré à la bataille de Salamine, signe que l’épreuve physique et mentale vécue sur le plateau nourrit directement sa réflexion et son écriture, en résonance avec les thèmes de la guerre, de la violence collective et du destin tragique des corps.

Présenté en mars 1932 au Gaumont-Palace, le film est projeté en présence du président de la République ainsi que de représentants du 39ᵉ régiment d’infanterie, dont certains soldats ont participé au tournage. Selon certains témoignages, des anciens combattants, saisis par la force des images, auraient revécu l’expérience du front au point de crier « À l’assaut ! » dans la salle — manifestation troublante de la puissance mémorielle, sensorielle et traumatique du film. Le film sera ensuite en exclusivité au Moulin Rouge Cinéma le 17 mars 1932 pour quatorze semaines.

La cruauté ou rien : déclarer la guerre à l’ordre humain

« La guerre est le père de toutes choses, de tout le roi. » Héraclite

Dans les années 30, Artaud déclare la guerre. La guerre d’Héliogabale contre le conditionnement humain. Contre l’ordre. Contre l’homme dressé. Imposer sur terre le désordre des principes. La guerre des principes. Celle qui engendre tout acte de création. « Et cette guerre d’en haut est représentée par de la viande. Elle s’est incarnée au moins une fois dans la viande ; elle a troublé au moins une fois, une grande et longue fois, le gouvernement des choses humaines, par des luttes inexpiables, et où les hommes qui se battaient savaient pourquoi ils se battaient. » (VII, 57)

Cette guerre n’a rien de symbolique. C’est une guerre pour en finir avec la guerre. Éliminer par le feu ce qui entretient le feu. Sacrifier les vieilles certitudes. Briser les idées mortes. Forcer les forces contraires à s’affronter jusqu’à ce qu’elles cessent de s’opposer. C’est la somme de tous les désordres qui constitue l’ordre total. Dans Le Théâtre et les dieux, Artaud écrit : « Nous sommes pour que les intellectuels entrent eux aussi dans leur époque ; mais nous ne pensons pas qu’ils puissent y entrer autrement qu’en lui faisant la guerre. La guerre pour avoir la paix. »

Autrefois, on mourait pour des idées — parce qu’elles dépassaient les corps. Aujourd’hui, les corps meurent sans idées. Artaud rouvre la plaie. Il réintroduit la cruauté. Pas la violence morale, mais la nécessité vitale. De cette cruauté doit renaître le phénix, ou rien. La guerre des idées pour que les idées nous réaniment. La guerre non pas pour mourir mais pour vivre.

Dans Les Cenci, le terrible Francesco Cenci crache : « La tyrannie est la seule arme qui me reste pour lutter contre la guerre que vous tramez. » Et Lucrèce tranche : « Il n’y a de guerre que dans ta tête, Cenci. »

Puis Artaud part seul au Mexique, à la recherche de forces archaïques capables de déclencher une révolution. Les textes révolutionnaires et incendiaires qu’il publie là-bas sont de véritables cris de guerre. Il part ensuite à la rencontre des Tarahumaras, déjà engagés dans une lutte contre la vie mutilée de l’Occident. En octobre 1936, Artaud écrit dans La Montagne des signes : « Il me sembla partout lire une histoire d’enfantement dans la guerre, une histoire de genèse et de chaos. »

De retour à Paris, sans argent ni logement, dormant sous les ponts, il entre en guerre ouverte contre la réalité. Puis vient l’Irlande : Artaud devient druide — seul, contre tous, contre lui-même. Artaud destructeur et purificateur, Artaud-Shiva. Avec sa canne, il n’a plus peur de rien. Qui osera le toucher, il lui mettra en bouillie sa petite gueule. Il le fesserait devant cent mille personnes. Il n’a plus qu’une arme : une canne magique. La guerre à l’état pur. Les initiés s’inquiètent du Grand Jeu qu’il mène. On l’enferme d’abord dans une prison, puis dans un asile. Au Havre, se joue une guerre cosmique : André Breton tente de le libérer, en vain.

La deuxième guerre mondiale

Le 3 septembre 1939, au lendemain de l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l’Allemagne, marquant l’entrée officielle de l’Europe occidentale dans la Seconde Guerre mondiale. S’ouvre alors une période, caractérisée par une attente militaire tendue et l’absence de combats majeurs sur le front occidental. Cette immobilité apparente prend brutalement fin en mai 1940, lorsque l’offensive allemande entraîne l’effondrement rapide de l’armée française.

Paris est occupée le 14 juin 1940, provoquant l’exode de millions de civils fuyant vers le sud. Le 22 juin 1940, la France signe l’armistice avec l’Allemagne à Rethondes. Le territoire est alors divisé entre une zone occupée, au nord et à l’ouest, placée sous l’autorité directe de l’armée allemande, et une zone dite libre au sud, administrée depuis Vichy par le régime du maréchal Philippe Pétain. Ce régime autoritaire met fin à la Troisième République et instaure l’État français, fondé sur la devise ‘‘Travail, Famille, Patrie’’, en rupture avec les principes républicains.

Le régime de Vichy collabore activement avec l’occupant nazi. Il met en place une législation antisémite excluant les Juifs de la fonction publique, organise leur recensement, puis participe aux rafles et aux déportations vers les camps d’extermination. L’ensemble de la population française subit pénuries alimentaires, rationnement, propagande, censure, répression policière et arrestations arbitraires. À partir de 1943, le Service du travail obligatoire (STO) contraint des centaines de milliers de jeunes Français à partir travailler en Allemagne, contribuant à l’essor de la Résistance intérieure.

En novembre 1942, à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord, les troupes allemandes envahissent la zone sud. La France est alors totalement occupée, mettant fin à toute illusion d’autonomie du régime de Vichy, désormais réduit au rôle d’auxiliaire de l’occupant.

À l’été 1944, après le débarquement allié en Normandie, les forces allemandes commencent à se replier sous la pression conjuguée de l’avancée des Alliés et de l’intensification des actions de la Résistance. À Rodez, les troupes allemandes quittent la ville autour du 17 août 1944, permettant sa libération effective dans les jours suivants par les Forces françaises de l’intérieur. Le 25 août 1944, Paris est libérée, événement majeur tant sur le plan symbolique que politique, marquant le retour progressif de la souveraineté française sous l’autorité du Gouvernement provisoire dirigé par le général Charles de Gaulle.

La guerre se poursuit toutefois jusqu’à la capitulation de l’Allemagne, le 8 mai 1945, qui met fin au conflit en Europe. La Seconde Guerre mondiale s’achève définitivement le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon, signée à bord de l’USS Missouri. Ce conflit mondial laisse la France profondément marquée, sur les plans humain, politique et moral.

Antonin Artaud face à la Seconde Guerre mondiale : asiles, famine et survie (1939-1946)

« Je suis votre irréconciliable ennemi, j’ai fait un million sept cent mille morts dans Paris au cours des cinq dernières semaines écoulées. » (A.Artaud, Aux Masses)

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Antonin Artaud est déjà engagé depuis près de deux ans dans un cycle d’enfermements qui va se confondre avec l’histoire la plus sombre de l’Europe. Lorsque la guerre éclate officiellement le 3 septembre 1939, Artaud est enfermé à l’asile de Ville-Évrard, au sein d’un système psychiatrique qui deviendra, sous l’Occupation, un espace de relégation et de mort.

Dès 1939, le régime nazi met en place le programme dit d’euthanasie des adultes, connu sous le nom d’Aktion T4. Il vise l’élimination systématique des personnes handicapées mentales ou physiques jugées « indignes de vivre ». Autorisé directement par Adolf Hitler — par une lettre signée à l’automne 1939 et antidatée au 1er septembre —, le programme fonctionne de manière centralisée entre 1940 et août 1941. Les archives administratives internes établissent le chiffre précis de 70 273 malades assassinés durant cette phase, un nombre aujourd’hui reconnu comme fiable par les historiens, bien que les meurtres aient ensuite continué sous d’autres formes.

Le 1er janvier 1940, l’hôpital de Ville-Évrard compte 1 812 patients. Artaud ne pèse alors guère plus de 58,5 kilos. Le 29 février 1940, n’ayant pu répondre à une convocation militaire, il est administrativement déclaré insoumis. Le 14 juin 1940, tandis que Paris est occupé par les troupes allemandes — déjà engagées en Pologne dans l’extermination des malades mentaux —, la guerre entre dans l’asile. Le lendemain, les soldats allemands arrivent à Neuilly-sur-Marne ; des masques à gaz sont distribués au personnel. Pour Artaud, cette irruption de l’Histoire accomplit une prophétie. Alors que la panique gagne les internés, il interroge calmement une infirmière : « Pensez-vous qu’ils vont nous tuer ? » La question demeure sans réponse.

Les conditions d’internement se dégradent brutalement. La pénurie alimentaire devient alarmante. Entre 40 000 et 45 000 patients meurent dans les asiles français durant la guerre, victimes de la faim, du froid et de l’abandon. À Ville-Évrard, l’hiver est particulièrement terrible. Les restrictions de charbon imposées par l’occupant font chuter le chauffage ; les vêtements chauds manquent. Faute de personnel, des dortoirs prévus pour seize lits en contiennent jusqu’à quatre-vingt-dix. Les asiles fonctionnent en quasi-autarcie. Des malades affamés frappent quotidiennement Artaud pour lui voler ses cigarettes. Le 23 mars 1942, il écrit à sa mère : « Venez le plus tôt possible me chercher, car je suis sans cesse agressé et frappé par les fous, et suis trop malade pour me battre. »

Artaud mène aussi la guerre intérieure du manque de drogues. Pour lui, si l’humanité entière avait recours aux drogues, les êtres de cette terre, inactifs et détachés de tout, ne seraient plus complices du crime social et ne participeraient plus à l’élaboration de ce monde qu’il rejette. Guerres et famines, fruits de l’esprit du temps, seraient alors naturellement éliminées. L’opium est ce qui empêche les ouvriers de travailler, les soldats de marcher le pied au pas net.

Les témoignages des soignants décrivent un univers concentrationnaire. Benjamin, infirmier à Ville-Évrard, évoque « une odeur de pansement, d’alcool et surtout de pourriture », des corps livrés à la décomposition, une mort devenue ordinaire.

À l’été 1941, Colette Renée Gilbert, dite Colette Thomas, traverse une crise mystique avant d’être internée et traitée au cardiazol. Le 13 décembre 1940, Roger Gilbert-Lecomte entre à la clinique du docteur Achille Delmas à Ivry ; l’auteur du Tétanos mystique meurt le 31 décembre 1943, à trente-six ans, des suites d’un tétanos contracté lors d’injections de laudanum. Son ami Daumal le suit. En avril 1942, Artaud ne pèse plus que 52 kilos et n’a conservé que huit dents.

Le 12 juin 1942, le docteur René Allendy, gravement malade, reçoit une injonction des autorités allemandes lui demandant de prouver son ‘‘arianité’’. Il meurt un mois plus tard, le 12 juillet 1942, à Montpellier. À l’automne, Euphrasie Artaud, alarmée par l’état de son fils, sollicite Robert Desnos. Celui-ci contacte Gaston Ferdière, chef de l’hôpital psychiatrique de Rodez, en zone libre. Ferdière accepte de prendre Artaud en charge et met en place un stratagème administratif : transférer Artaud à l’hôpital agricole de Chézal-Benoît, puis le faire passer clandestinement en zone libre avec la complicité de collègues.

Le 11 février 1943, à l’aube, Artaud arrive à l’hôpital psychiatrique de Rodez. Le même jour, à Paris, la Gestapo arrête Sonia Mossé à son domicile de la rue du Bac, victime de sa seule origine juive. La guerre encercle désormais tous les corps. À Rodez, mieux nourri qu’à Ville-Évrard, Artaud reprend du poids : le 22 avril 1943, il pèse 63 kilos. Mais cette amélioration physique s’accompagne d’une violence thérapeutique extrême. Du 20 juin 1943 au 24 janvier 1945, il subit cinquante-huit électrochocs.

Le 22 février 1944, la Gestapo arrête Robert Desnos. Déporté successivement à Compiègne, Buchenwald, Flossenbürg et Flöha, il meurt du typhus le 8 juin 1945 à Theresienstadt. Le 17 août 1944, les troupes allemandes quittent Rodez et Sainte-Radegonde après avoir exécuté des prisonniers. Pour protéger les internés, l’asile les vêt d’uniformes de marine. Artaud circule en ville en tenue de soldat ; Ferdière, béret rouge sur la tête, transporte les corps à la morgue.

Le 26 mai 1946, à neuf heures du matin, Artaud arrive à la gare d’Austerlitz. La guerre a fait treize millions de morts. Les foules du métro lui sont désormais insupportables. « J’ai envie de tuer quelqu’un », confie-t-il. Pour lui, la Seconde Guerre mondiale n’a pas été une épreuve à traverser, mais un enfermement total : celui d’un homme abandonné aux asiles, témoin direct d’une extermination lente et silencieuse, survivant d’un monde qui a tenté de l’effacer.

Les guerres invisibles d’Antonin Artaud

Les guerres que Antonin Artaud mena dans les asiles ne furent jamais des défaites de l’esprit. Elles furent des offensives. Des guerres sans armées visibles, sans frontières géographiques, mais d’une violence telle qu’elles faisaient éclater les cadres mêmes de la réalité admise. Artaud ne combattait pas pour s’évader du monde : il combattait pour le rendre à sa vérité, pour le libérer de la gangue sociale, médicale, morale et linguistique qui l’étouffait.

L’asile fut son champ clos. Là où l’institution voulait réduire, calmer, normaliser, Artaud levait des tempêtes. Il menait des guerres mentales de déconditionnement, destinées à rompre tous les liens qui l’attachaient à une réalité mutilée. Il s’agissait de détruire les automatismes de pensée, d’abolir les réflexes appris, de pulvériser les schémas mentaux limitateurs. Oui, il y eut des catastrophes — mais ces catastrophes n’anéantissaient que des structures intérieures mortes. Dans l’espace de l’esprit, Artaud pouvait tout brûler, tout risquer, tout perdre. Contrairement au monde social, où l’on ne peut ni tout dire ni tout faire, la pensée devenait un territoire sans lois, livré à l’embrasement total.

Mais ces insurrections ne se limitaient pas aux murs des hôpitaux. Elles débordaient sur d’autres plans du réel. Il y eut ainsi des batailles imaginaires — ou peut-être réelles ailleurs, astrales comme celle du Havre —, une bataille décisive et fondatrice, inscrite au cœur du théâtre mental d’Artaud. Comme l’écrit Auxeméry : « Bien entendu André Breton était au Havre pour délivrer Artaud des griffes de la maréchaussée venue cueillir Artaud au débarqué d’Irlande, mais il ne l’a jamais su ; André Breton n’a jamais su que son corps était double, il ne s’est jamais vu jouant dans le théâtre mental d’Artaud. »

Dans cette guerre intérieure, André Breton n’est pas un témoin passif : il est convoqué comme chef de guerre. Breton lui-même l’avait désigné lorsqu’il déclara : « Votre place sera de faire la guerre à la politique et vous allez devenir le chef d’un mouvement de guerre contre tous les cadres humains. » Lorsque Breton, à Paris, nie sa présence à cette bataille censée libérer Artaud des psychiatres, quelque chose se brise. Comment peut-on être le pape du surréalisme et refuser d’entrer dans la logique d’un combat mené sur un autre plan du réel ? Quelle désinvolture. Quel manque d’imagination. Quel goujat, ce Breton.

Artaud ne demandait pas une validation scientifique. Il demandait un signe de reconnaissance. Qu’on lui dise : je te crois. Qu’on admette que sa poésie était une arme, que son combat avait une cohérence. Et s’il existait un homme capable de le comprendre à cet instant, c’était bien celui qui avait su débusquer le faux Rimbaud.

Dans les dernières années de sa vie, cette guerre devient cosmique. Artaud prépare une armée de cent commandos pour partir au Tibet, vers le mont Kailash — reflet visible du centre invisible d’Agarttha, où résiderait le Roi du Monde selon René Guénon. Là se tiendrait une autorité spirituelle suprême, non politique, centre métaphysique de l’humanité. Artaud est persuadé que c’est là que se fabriquent par envoutement les forces invisibles qui conditionnent notre monde.

Au Tibet, pensait-il, les champs vibratoires produits par les moines modèlent la substance même de la réalité. Ce sont eux — paradoxalement — qu’il faudrait combattre pour libérer le monde de ses maux. Toujours la même logique : frapper à la source, détruire non le réel, mais ce qui le programme.

Les guerres mentales d’Artaud ne furent donc ni des délires gratuits ni des fuites pathologiques. Elles furent des actes de résistance extrême, des tentatives désespérées et grandioses pour ouvrir un réel plus vaste, plus dangereux, plus poétique. Là où la société voyait la folie, Artaud menait une guerre de lucidité brûlante — une guerre pour que l’esprit cesse enfin d’obéir.

Révolution de l’esprit : dérégler l’imaginaire qui fait la guerre

« Il en fit l’aveu à Bestombes, qui, la guerre lui paraissant un formidable révélateur de l’Esprit humain. » » — Voyage au bout de la nuit, Louis-Ferdinand Céline

Dans Deux nations sur les confins de Mongolie (1926), Antonin Artaud va jusqu’à affirmer qu’un véritable poème surréaliste pourrait, à lui seul, arrêter une guerre entre deux grandes puissances. Une telle phrase choque encore aujourd’hui, tant elle heurte notre conception moderne de l’efficacité politique. Pourtant, chez Artaud, il ne s’agit ni d’une provocation naïve ni d’une métaphore embellissante. La poésie n’est pas pour lui un supplément d’âme, un ornement culturel ou un refuge symbolique : elle est une déflagration mentale, un choc capable de rompre l’endoctrinement, de fissurer les structures intérieures qui rendent la violence possible, de réveiller ce qu’il nomme la nature profonde de l’être.

Dire, par exemple, que l’on pourrait arrêter la guerre en Ukraine en adressant à Poutine un poème d’une intensité telle qu’il briserait sa volonté de conquête paraît immédiatement absurde. Mais pour Artaud, si cette idée nous semble impossible, ce n’est pas parce qu’elle l’est objectivement : c’est parce que nous sommes envoûtés par le matérialisme moderne, conditionnés à croire que seules les forces visibles — armes, économie, stratégies — ont un effet réel sur le monde. Nous avons perdu la capacité de croire qu’un acte de langage puisse atteindre l’esprit là où se décide, en amont, la violence.

Or, pour Artaud, toute véritable création est déjà une guerre : guerre contre la faim, le destin, la maladie, la mort. Créer, c’est attaquer ce qui asservit. « Créer en paix est une attitude bourgeoise », écrit-il, parce que la création authentique engage toujours une mise en danger, une rupture avec l’ordre établi du réel.

Ce raisonnement est souvent rejeté comme utopique. Mais faut-il y voir une impossibilité réelle, ou plutôt le symptôme d’un conditionnement profond ? Sommes-nous certains que nos certitudes soient autre chose que des habitudes mentales collectives ? Artaud a été déclaré fou parce qu’il croyait aux envoûtements. Pourtant, les envoûtements existent, et le plus puissant d’entre eux n’a rien de magique. C’est celui qui murmure sans cesse : « sois raisonnable », « ne vise pas trop haut », « contente-toi de ce qu’il y a ». Combien de vies ont été étouffées, abîmées, parfois détruites pour avoir obéi à cette injonction présentée comme du bon sens ? Cet envoûtement-là est si répandu qu’il devient invisible. Il ne contraint pas par la force, mais par la limitation de l’imaginaire.

Dès lors, une question s’impose : pourquoi serions-nous incapables d’opérer le mouvement inverse ? Pourquoi ne pas envoûter, cette fois consciemment, nos dirigeants, nos sociétés, nos représentations du monde vers quelque chose de plus juste, de plus vivable ? Les êtres humains deviennent toujours prisonniers de croyances illusoires — celles de leur époque, de leur patron, de leur système politique, de leur propre peur. Rien n’oblige pourtant à ce que ces illusions travaillent contre eux. Pourquoi ne pas cultiver des croyances capables d’œuvrer au bien-être plutôt qu’à la domination ? Même les tyrans, paradoxalement, n’y perdraient rien : Poutine, Trump, Macron, Netanyahou et tant d’autres sont eux-mêmes prisonniers d’un imaginaire de la force, de la menace et de la conquête.

C’est en ce sens que la devise « Soyons réalistes : demandons l’impossible » cesse d’être un slogan pour devenir une méthode. Elle ne nie pas le réel ; elle refuse simplement de le réduire à ce qui existe déjà. Chercher ce qui nous rend heureux et libres, devenir ce qui nous rend heureux, devenir ce qui nous rend libres : cette exigence paraît naïve tant que l’on confond le réalisme avec la résignation.

Lorsque Artaud écrit en 1936, dans Les forces occultes du Mexique, que « l’Espagne est en feu », que « l’incendie de l’Éthiopie vient à peine de s’éteindre », que la guerre menace à nouveau en Chine, et que l’Allemagne et l’Italie sont livrées à « l’organisation légalisée d’un désordre », il décrit un monde au bord de l’embrasement total. Mais ce qui frappe aujourd’hui, ce n’est pas seulement la justesse historique de ce diagnostic : c’est sa continuité. Les conflits ont changé de noms, de lieux, de prétextes, mais la structure demeure. Le monde contemporain, comme celui des années 1930, est saturé d’urgences, de menaces et de récits de danger permanent.

Les guerres actuelles — en Ukraine, en Palestine ou ailleurs — sont presque toujours analysées à partir de leurs causes visibles : territoires, frontières, stratégies, équilibres géopolitiques. Cette analyse n’est pas fausse, mais elle reste superficielle, car elle ne touche pas à ce qui rend la guerre pensable. Avant d’être une destruction des corps, la guerre est une organisation du sens. Elle suppose un imaginaire collectif capable de produire des évidences, d’orienter les affects, de déterminer à l’avance ce qui peut être dit, pensé ou ressenti.

Cornelius Castoriadis rappelait qu’une société vivante est une société capable d’interroger ses propres significations imaginaires. La guerre commence précisément lorsque ces significations cessent d’être questionnées et se transforment en évidences indiscutables. À ce stade, la révolution nécessaire n’est pas institutionnelle. Il ne s’agit ni de prendre le pouvoir ni de substituer un récit à un autre, mais de dérégler les automatismes mentaux qui rendent la guerre acceptable, voire désirable.

C’est ici que le surréalisme, tel que l’entend Artaud, prend toute sa portée politique. Il ne s’agit ni d’un style ni d’un courant historique figé, mais d’une opération mentale radicale : une tentative de court-circuiter la raison instrumentale, le langage utilitaire, les récits clos. Là où la diplomatie parle une langue morte, le surréalisme cherche un langage vivant, capable d’atteindre les zones refoulées, obscures, explosives de l’imaginaire. Comme l’avait compris Simone Weil, la guerre déshumanise autant le vainqueur que le vaincu ; elle est toujours, même lorsqu’elle se pare de justifications morales, une défaite de l’esprit.

Il serait donc illusoire de croire que les guerres se jouent uniquement sur des champs de bataille lointains. Elles se jouent chaque jour dans l’espace médiatique. Certaines chaînes d’information et certaines figures publiques ne se contentent plus d’informer : elles organisent un régime de perception fondé sur l’immédiateté, la répétition, l’indignation permanente et l’opposition simplifiée. Le langage y devient réflexe. On sait d’avance ce qu’il faut penser, qui il faut soutenir, qui il faut condamner. Nous ne sommes plus dans l’information, mais dans une pédagogie de l’évidence.

Face à ce régime, la révolution de l’esprit ne consiste ni à censurer ni à répondre par un discours inverse symétrique — ce serait reconduire la même logique. Elle consiste à désactiver les automatismes perceptifs : à refuser de voir des blocs identitaires — Israéliens, Palestiniens, Russes, Ukrainiens — et à retrouver des êtres humains singuliers. Les médias de l’évidence ne fabriquent pas directement la guerre ; ils fabriquent les esprits capables de l’accepter.

La question fondamentale n’est alors plus celle de l’usage des armes, mais celle de leur existence même. Pourquoi une société consacre-t-elle une part immense de son intelligence, de sa technologie et de son imaginaire à produire des objets dont la seule finalité est de détruire des corps humains ? Les armes supposent un monde déjà divisé, saturé de récits de menace. Chaque peuple n’habite pas la peur de la même manière, non par nature, mais parce que son histoire a figé une interprétation particulière du danger. Lorsque cette interprétation devient une identité, la guerre cesse d’être une réponse : elle devient un mode d’existence.

Les guerres ne naissent pas de différences essentielles entre les peuples, mais de peurs devenues récits fermés, puis d’intérêts. Elles durent parce que ces peurs sont utiles. Elles se transmettent parce qu’elles structurent des identités. Elles s’intensifient parce qu’elles sont monétisées, administrées, industrialisées. Les humains, pourtant, se ressemblent profondément : même vulnérabilité, même besoin de sécurité, même désir de reconnaissance. Ce qui les oppose, ce n’est pas leur nature, mais la manière dont la peur est organisée.

Une révolution de l’esprit commence lorsqu’on cesse de confondre la mémoire avec le destin. Elle ne nie pas la peur, mais la désacralise. La peur informe, elle alerte, mais elle ne décide pas. Lorsqu’une société redécouvre qu’elle peut écouter la peur sans lui obéir, la violence cesse d’être un réflexe et redevient un choix — donc une responsabilité. Cette révolution agit aussi sur le temps : les peurs guerrières vivent de l’urgence. En ralentissant le rythme de l’information, de la décision et de l’émotion collective, on assèche leur puissance. Ce ralentissement n’est pas une faiblesse, mais un acte de souveraineté intérieure.

Enfin, elle réintroduit le vivant là où la guerre abstrait. Elle ramène les corps, les voix et les vies ordinaires au centre. La plupart des humains ne vivent pas pour mourir avec honneur, mais pour aimer, créer, transmettre, réparer. En redonnant de la valeur à ce qui n’est ni héroïque ni spectaculaire, elle fait reculer les peurs qui exigent des sacrifices.

La guerre naît quand la peur devient une identité. La révolution de l’esprit commence lorsque l’humain cesse de s’y réduire. C’est contre le conformisme ambiant qu’il faut se battre. Le monde est absurde, disait Albert Camus, et c’est précisément pour cette raison qu’il faut se révolter — non pour nier l’absurdité, mais pour demeurer vivant. Pour Artaud, cette révolte ne peut être que créatrice : toute création est un acte de guerre, non contre les êtres, mais contre ce qui les empêche de vivre.

Pour en finir avec le jugement des américains

(Résumé du texte d’ouverture de Pour en finir avec le Jugement de Dieu – 22 novembre 1947)

« Baun eh bien maintenant qué que ché que cette émission on a entendu une attaque contre certains procédés dégueulasses du monde officiel américain ou parait-i on psychanalyse des enfants pour les inviter à donner bénévolement leur sperme en vue des fécondations artificielles à venir et pu faire bôcoup de soldats. C’est donc qu’on pense qui va y avoir la guerre et qu’on va avoir encore à faire la guerre et pis que cela, c’est que le continent où quy n y avait que des indiens qui faisaient la guerre de l’autre côté où qui y avait des hommes qui habitaient et qui se battaient avec l’autre coté (…) ce continent veut faire maintenant une guerre vraie à la véritable umanité » (Antonin Artaud, Cahiers d’Ivry II, 2044)

Le texte d’ouverture de Pour en finir avec le Jugement de Dieu engage d’emblée une attaque frontale. Antonin Artaud n’y décrit pas une guerre en cours, mais une guerre déjà pensée, déjà préparée, inscrite au cœur même de la civilisation moderne — et plus précisément américaine. Ce qu’il met en scène n’est pas un conflit ponctuel, mais une organisation du monde orientée vers la production de la guerre comme finalité.

À travers une image volontairement outrancière — la conservation du sperme des enfants — Artaud ne parle ni de biologie ni de science. Il vise un projet de société entièrement tourné vers la fabrication de soldats. La guerre cesse d’y être un accident de l’histoire : elle devient un programme, planifié, rationalisé, industrialisé dès l’enfance. Produire des hommes revient désormais à produire des forces armées en vue de guerres futures, planétaires, destinées à imposer par la force la suprématie d’un modèle économique et industriel.

Dans cette logique, produire signifie d’abord produire de la guerre. Il faut fabriquer des corps, des armes, des machines ; multiplier les ressources artificielles et remplacer la nature partout où elle résiste. La guerre appelle les usines, les ersatz, les synthèses, les produits de substitution qui transforment le monde vivant en matière exploitable. Tout ce qui est naturel, fragile, improductif ou inutile militairement doit être éliminé. La nature elle-même devient un obstacle à surmonter.

Artaud insiste alors sur une caractéristique décisive de cette guerre moderne : elle est menée à distance. Les nouveaux soldats, simples missionnaires sans croyance en une idée ni en des principes, ne combattent plus directement ; ce sont les machines qui se battent à leur place. Chars, avions, cuirassés forment un écran protecteur derrière lequel les corps humains se dissimulent. La guerre devient une démonstration de puissance technologique plutôt qu’une épreuve humaine. Elle protège ceux qui la conduisent tout en détruisant, à l’autre bout, ceux qui la subissent.

Face à cette guerre abstraite, mécanisée et sans chair, Artaud oppose une violence d’un autre ordre : non stratégique, non industrielle, mais rituelle, cosmique, vitale. Les Tarahumaras incarnent pour lui une relation directe au danger, à la mort et au sacré, là où la civilisation moderne prépare la guerre tout en refusant d’en payer le prix corporel. La danse du Tutuguri, qui clôt ce premier texte, ne célèbre pas la destruction : elle annonce une rupture radicale avec l’ordre guerrier du monde moderne.

L’Empire américain : libération, puissance et violence

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis jouent un rôle décisif dans l’écrasement des régimes totalitaires européens et japonais. Après leur entrée en guerre en décembre 1941, à la suite de l’attaque de Pearl Harbor, ils deviennent l’arsenal du monde libre. Leur puissance industrielle, logistique et militaire alimente le front allié, soutient le Royaume-Uni, renforce l’Union soviétique, irrigue les résistances européennes. Le débarquement de Normandie, l’ouverture d’un second front à l’Ouest, la libération progressive de l’Europe occidentale précipitent l’effondrement du nazisme.

À cet instant précis de l’histoire, les États-Unis apparaissent comme une force de libération. Leur intervention met fin à la guerre en Europe, ouvre les camps, brise la machine d’extermination, rend possible la reconstruction d’un ordre politique fondé — du moins en apparence — sur la démocratie, le droit et la souveraineté des peuples.

Mais cette victoire porte déjà en elle son envers. Une autre vérité s’impose, plus sourde, plus inquiétante : celle d’une puissance qui découvre sa capacité non seulement à vaincre, mais à dominer. La fin de la guerre ne marque pas un retour à la paix, mais l’entrée dans une ère nouvelle, structurée par l’hégémonie américaine.

Après 1945, les États-Unis ne se retirent pas du monde : ils l’organisent. Sous le règne de la pétaudière, nul maître pyromane n’est requis — et moins encore un roi Pétaud. « Belle trouvaille, monsieur Totaud, que vous avez faites là que de trouver qu’il fallait un ordonnateur à toute cette absence d’évidences, mais croyez-vous que ce soit bien la question et que pour donner la paix au monde, il ne faille pas d’abord river leur clou aux Américains, aux Russes et à tous ceux que dans les journaux on appelle des fauteurs de désordre. » (Dossier de Pour en Finir avec le Jugement de Dieu, XIII,284)

La logique se répète, mécanique et implacable. Ainsi se dessine un empire qui se proclame garant de la liberté tout en normalisant la guerre préventive, la violation du droit international et l’usage permanent de la force. La violence devient un mode de gouvernement du monde. La guerre, une procédure.

Et aujourd’hui, en 2026, cette trajectoire ne se corrige pas : elle s’accélère. Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis renouent avec une politique de confrontation directe, unilatérale, assumée. L’intervention militaire au Venezuela, la capture d’un chef d’État étranger, les menaces explicites contre d’autres nations, le mépris affiché pour les institutions internationales marquent une rupture nette : celle d’un empire qui ne cherche plus à se justifier, mais à s’imposer.

Pour en finir — très court.

On aime l’Amérique pour beaucoup de choses. Pour sa culture, ses paysages, son imaginaire, son dynamisme, pour le mélange des origines, ses luttes internes, ses voix dissidentes. Mais aujourd’hui, elle nous inquiète plus qu’elle ne nous attire. Et cette inquiétude n’est pas née contre elle : elle a été produite par elle-même.

On aime l’Amérique pour le jazz, le blues, le rock, le hip-hop, pour la Beat Generation, pour Charlie Chaplin, Orson Welles, Stanley Kubrick, Taxi driver, Twin Peaks, South Park, The Wire, The Sopranos, Retour vers le futur, Mad Men, Easy Rider, Taxi Driver, Apocalypse Now, Paris, Texas, mais il ne faut pas oublier … 1492. Le point zéro. Génocide fondateur. Peuples autochtones massacrés. Déportés. Parqués dans des réserves. Langues interdites. Cultures détruites. Corps stérilisés jusque dans les années 1970. La violence n’est pas une dérive. Elle est la base. Noirs américains. Esclavage. Puis la ségrégation. Interdiction d’entrer dans les bus, ou seulement à l’arrière. Interdiction de s’asseoir. Interdiction de regarder. Interdiction d’exister à hauteur d’homme. L’égalité inscrite sur le papier, refusée dans la rue jusqu’aux années 1950–1960. Terreur organisée. Lynchages. Croix brûlées. Le Ku Klux Klan comme police parallèle, comme idéologie nocturne, comme rappel constant : la peur doit rester visible.

1899. 4 février. Philippines. Début de la guerre américano-philippine. La pacification commence. Tout civil de plus de dix ans devient une cible. Trente-quatre mille morts directs. Deux cent mille par la faim et la maladie. La guerre est déclarée terminée le 4 juillet 1902. La domination, elle, continue. 1932–1972. Alabama. Tuskegee. Des Noirs américains utilisés comme cobayes dans une étude sur la syphilis. Aucun traitement, même après la découverte de la pénicilline. Quarante ans d’expérimentation. Des corps utilisés. Au nom de la science.

1945. 6 août. Hiroshima. 9 août. Nagasaki. Deux bombes nucléaires. Pas pour finir la guerre. Le Japon est déjà vaincu. Il faut prévenir l’avenir. Envoyer un message à Staline. Cent cinquante mille morts immédiats. Des centaines de milliers ensuite. Des enfants condamnés avant de naître. Pour la première fois, une nation affirme sa suprématie par l’anéantissement total. L’arme nucléaire ne clôt pas la guerre : elle inaugure un monde fondé sur la peur. 1953. Iran. Août. Coup d’État. Un gouvernement renversé. Le pétrole sécurisé. 1954. Guatemala. Juin. Coup d’État. 1960–1961. Congo. Renversement du pouvoir. Patrice Lumumba éliminé. L’indépendance confisquée. 1964. Brésil. Coup d’État. 1967. Grèce-. Coup d’État. Chypre.

1965–1966. Indonésie. Coup d’État. Massacres de masse. Un million de morts. Le pouvoir change de mains. 1973. Chili. Coup d’État. 1976. Argentine. Coup d’État. La démocratie s’arrête là où commencent les intérêts. 1956–1971. À l’intérieur. COINTELPRO. Le FBI infiltre. Sabote. Détruit. Les Black Panthers sont ciblés. Les leaders éliminés. La contestation doit mourir jeune. 1955–1975. Le Vietnam s’embrase. Guerre totale. Villages rasés. Civils hors droit. My Lai. Đức Phong. Bình An. En parallèle, bombardements secrets au Laos et au Cambodge, de 1964 à 1973. Des pays pulvérisés hors récit. Des morts sans comptabilité.

Homosexuels. Criminalisés. Pathologisés. Arrêtés pour un geste, un regard, un désir. Rafles dans les bars. Fichages. Humiliations publiques. Perte d’emploi. Prison. Hôpitaux psychiatriques. Thérapies de conversion. Électrochocs. Chimie. Silence imposé. Jusqu’aux années 1960, aimer devient une preuve de culpabilité. New York. Stonewall. Une descente de police de trop. La nuit bascule. Les corps se défendent. La peur change de camp. Mais après la révolte, la haine persiste. Le sida arrive. L’État regarde ailleurs. Des milliers meurent. Encore. La violence n’a pas disparu. Elle a changé de visage.

Années 1970. Amérique du Sud. Opération Condor. Coordination des dictatures. Enlèvements transfrontaliers. Torture industrielle. Corps jetés à la mer. Des dizaines de milliers de disparus. Avec soutien logistique et politique américain. Années 1970–1980. Afrique du Sud. L’apartheid tient. Soutenu. Protégé. Les sanctions bloquées. Nelson Mandela classé terroriste. Jusqu’en 2008. 1990. Août. L’Irak est placé sous sanctions internationales. Pas encore la guerre. Les hôpitaux s’effondrent. Les médicaments manquent. Les enfants meurent par milliers. La famine est administrative.

1999. 24 mars. Yougoslavie. Début des bombardements de l’OTAN. Jusqu’au 10 juin. Soixante-dix-huit jours. Uranium appauvri. Civils tués. Enfants compris. Les cancers viendront après. Ils viennent toujours après. 2001. 7 octobre. Afghanistan. Début de la guerre. Vingt ans. Cinquante mille civils morts. Des millions de déplacés. En 2021, les Talibans reprennent le pouvoir. 2002. 11 janvier. Guantánamo ouvre officiellement. Prison sans procès. Torture normalisée. Simulacres de noyade. Privation de sommeil. Toujours ouverte. 2003. 20 mars. Invasion de l’Irak. Des armes inexistantes. Un mensonge connu dès le départ. Jusqu’à un million de civils morts. Deux millions et demi de réfugiés. L’ISIS comme héritage. Haditha. Nisour. La torture filmée. Les exécutions publiques.

Nourriture. Industrialisée. Standardisée. Sucre partout. Sel partout. Graisse partout. Déserts alimentaires. Quartiers sans fruits. Sans légumes. Fast-food comme unique horizon. Corps nourris pour produire, pas pour vivre. Écologie. Terre exploitée jusqu’à l’os. Rivières empoisonnées. Sols épuisés. Air saturé. Profit avant le vivant. Croissance contre survie. Catastrophes annoncées. Toujours repoussées. Toujours niées. Santé. Marchandise. Assurance ou rien. Soins conditionnés au revenu. Malade mais solvable. Soigné. Malade et pauvre. Invisible. Laboratoires rois. Corps tests. Effets secondaires comme dommages collatéraux. La prévention n’est pas rentable. La maladie, si.

Années 2000–2020. Guerres périphériques permanentes. Somalie. Syrie. Yémen. Libye. Mali. Soudan. Pakistan. Palestine. Bombes dites propres. Civils toujours sales. La guerre économique complète le tableau. Sanctions. Embargos. Asphyxie lente. Cuba. Venezuela. Iran. Pas de frappes visibles. Des morts quand même. Années 1980–2020. Amérique latine après les dictatures. Le FMI. La Banque mondiale. Plans d’ajustement structurel. La dette comme arme. Pays libres sur le papier. Étranglés dans les faits.

Armement. Deuxième amendement. Le droit sacralisé de posséder la mort. Fusils avant les livres. Pistolets avant les soins. La peur comme argument politique. Industrie florissante. Lobbys puissants. Silence acheté. Votes verrouillés. Écoles transformées en cibles. Supermarchés. Cinémas. Églises. Des enfants apprennent à se cacher avant d’apprendre à écrire. La violence n’est plus seulement héritée. Elle est entretenue. Vendue. Normalisée. La gâchette devient un langage. La balle, une réponse.

Années 2010. À l’intérieur. Prisons privées. Profits indexés sur l’enfermement. Isolement. Suicides. Stérilisations forcées. Quarante millions de pauvres. Un million de sans-abri. Un système de santé qui ruine ou qui laisse mourir. Aujourd’hui. Quatre cents millions d’armes civiles. Un mort toutes les onze minutes. Les fusillades intégrées au décor. Thérapies aujourd’hui mais dans le passé le sida ignoré par choix politique. Violences constantes.

Aujourd’hui. Migration criminalisée. Murs. Camps. Enfants séparés. Une main-d’œuvre exploitée puis rejetée. Aujourd’hui. Surveillance généralisée. Listes noires. Licenciements politiques. Données vendues par milliards. Toujours. Le complexe militaro-industriel. La guerre comme économie. La guerre comme marché. La guerre comme nécessité structurelle. Toujours. L’impérialisme culturel. Films. Séries. Musique. Langue. L’identification comme anesthésie. On excuse parce qu’on reconnaît. On pardonne parce qu’on aime. Le capitalisme s’installe dans les corps. Dans les mots. Dans les rêves. Une maladie auto-immune.

Trump n’est pas une rupture. Il est une conséquence. Un produit. Un nom de plus dans une continuité historique. Rien de tout cela n’est un accident. Rien n’est une dérive. C’est une architecture. Un système. La question n’est pas l’Amérique. La question, c’est nous. Quelle part de cette histoire continue de parler avec nos mots, nos silences, nos désirs ?

Antonin Artaud dénonce le fait que les idées de destruction des Américains, qu’ils lui ont volées, ne naissent pas d’une véritable souffrance. Il s’agit d’une destruction mécanisée, rationalisée, systématisée — une destruction sans épreuve intérieure, sans traversée, sans nécessité vitale : « Les Allemands n’ont pas fait un cuirassé de poche ni une torpille avant pour me prendre mes idées, mais parce que les ayant vues elles leur avaient plu et ils m’ont demandé à les employer ; les Américains ont voulu m’imposer les leurs qui étaient les miennes volées. »