Avant-propos

Il y a quelques années, au cœur de mes nombreux projets consacrés à Antonin Artaud, j’avais entrepris l’écriture d’un ouvrage ambitieux que j’avais provisoirement intitulé Antonin Artaud, l’envoûté du Démiurge. Il s’agissait d’un travail de recherche approfondi sur l’ensemble des thèmes liés à Artaud : ses préoccupations ésotériques, la question de Dieu, les envoûtements, le gnosticisme, les Cathares…

Peu à peu, ce projet, rédigé sous forme de notes, a pris une ampleur considérable. Mais à mesure qu’il se développait, il devenait aussi trop dense et parfois trop hermétique. J’ai donc finalement choisi de le mettre de côté pour me consacrer à des travaux plus accessibles.

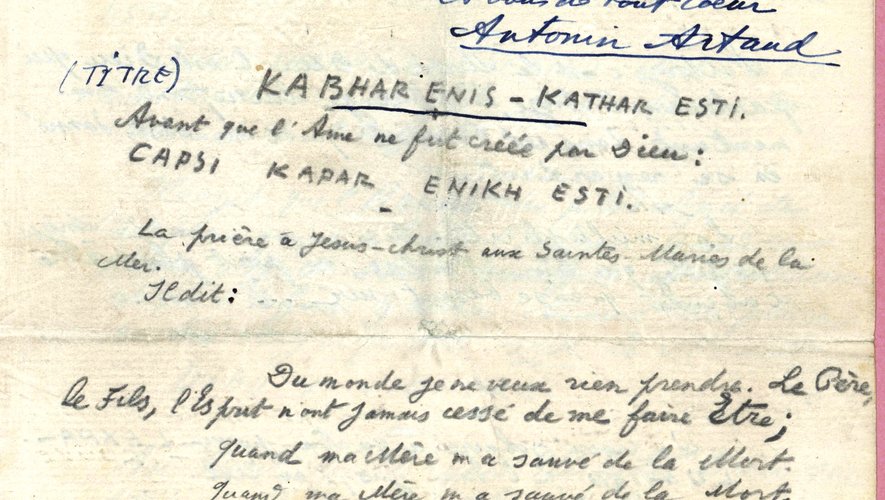

Ce travail, comportait notamment un long chapitre dédié à Kabhar Enis – Kathar Esti. J’y développais une analyse détaillée du texte, montrant que ce que le docteur Ferdière qualifiait de “délire” n’avait rien d’aussi délirant que ce que l’on a souvent affirmé. L’étude révélait au contraire un Artaud cohérent, informé et rigoureux, notamment sur des domaines que Ferdière jugeait fous simplement parce qu’il ne les comprenait pas.

Le présent article prolonge cette réflexion et réunit les notes préparatoires d’une première étude consacrée à KABHAR ENIS – KATHAR ESTI. Cette étude, initialement limitée — faute d’espace — à l’analyse des dix premières lignes du texte, devait constituer un chapitre du numéro 18 de la revue Écho Antonin Artaud, prévu pour mars 2026 et consacré à Artaud et l’ésotérisme, dans le cadre de la troisième année de publication de la revue.

L’article se compose de trois parties :

La première retrace l’histoire du texte et le contexte de sa rédaction.

La deuxième propose une analyse approfondie du début de KABHAR ENIS – KATHAR ESTI.

La troisième développe une critique du comportement du Dr. Ferdière, accusé d’avoir mal interprété certains écrits philosophiquement essentiels d’Artaud, dont ce texte majeur.

I. Kabhar Enis – Kathar Esti : histoire, acquisition et rayonnement d’un manuscrit de Rodez

Vers le 30 septembre 1943, après sept mois d’internement à Rodez et trois mois de traitement par électrochocs, Antonin Artaud écrit à Jean Paulhan pour lui confier qu’il s’est remis à écrire depuis une dizaine de jours, dans ‘‘l’espoir et le désir de faire un peu vivre toutes les remarques’’ qui le préoccupent depuis ses six années d’internement. Il ajoute pourtant qu’il doute profondément de la capacité des mots à traduire fidèlement ce qu’il nomme les ‘‘syllabes parfaites de l’Infini’’. Chercher à exprimer par le langage quelque chose d’aussi insaisissable et pur que l’Infini, écrit-il, c’est déjà le nier et le tuer. Car pour Artaud — comme il l’avait affirmé bien avant son internement —, l’Infini est un état qui échappe à toute mesure : il ne peut être contenu ni par les mots, ni par les systèmes, ni par les religions.

Une semaine plus tard, le 7 octobre 1943, Artaud adresse à Paulhan une nouvelle lettre : « Mon très cher ami, Après six ans d’interruption de travail, je me suis remis à écrire, à votre instigation. Voici le texte que je viens de composer (16 pages). Je vous l’envoie. À vous, de tout cœur. Antonin Artaud » (X,107)

Le texte en question est Kabhar Enis – Kathar Esti.

Cependant, ni la lettre ni le manuscrit ne furent jamais transmis à Jean Paulhan : ils furent retenus par l’institution de Rodez. Le docteur Jacques Latrémolière, dans le numéro spécial de 1977 de La Tout de Feu, rapporte : « J’ai eu entre les mains sa première œuvre après sa longue nuit. Elle date du 7 octobre 1943 et paraîtra aux éditions Gallimard (…) Qu’on me permette d’en extraire une phrase, simple passage au milieu d’un extraordinaire poème qui rappelle saint Jean de la Croix : “Son Mérite et ses Vertus, Dieu les a gagnés au Ciel en Aimant, et il est venu les répéter sur terre, pour les méchants. Ce qui veut dire que l’Infini s’est allumé lui-même et de Lui-même au milieu de la Désespérance du Néant ; et que sur terre, à force de victoires temporelles, il en a fait l’Éternité.” » (Jacques Latrémolière, J’ai parlé de Dieu avec Antonin Artaud.)

Comme le souligne le docteur Latrémolière dans les avertissements de son article, si KABHAR ENIS – KATHAR ESTI est un texte ‘‘admirable’’, Artaud subit pourtant — ironie institutionnelle — une troisième série de treize électrochocs, du 25 octobre au 22 novembre 1943, en partie pour avoir rédigé des écrits jugés ‘‘délirants’’ par les psychiatres.

Qu’est devenu le manuscrit ? N’ayant pas été remis à son destinataire, on peut supposer que le manuscrit fut d’abord conservé dans le dossier médical d’Artaud — officiellement afin de préserver sa réputation. Il aurait ensuite été restitué à sa famille, vraisemblablement au début des années 1970. Dans une mise au point publiée en 1971, Madame Malausséna remercia explicitement le docteur Latrémolière pour cette restitution.

Sans vouloir rouvrir ici l’affaire Artaud, il est légitime de s’interroger, à propos de ce texte — comme dans le cas des lettres qu’Artaud adressait au docteur Fouks et que celui-ci a dérobées du dossier médical de Ville-Évrard —, sur les conditions dans lesquelles certains documents de la période asilaire ont pu être conservés, partagés, voire vendus aux enchères. Il est pour le moins troublant que, dans la manière dont cette affaire a été présentée vers la fin des années 2000, la critique se soit concentrée avec un acharnement presque exclusif sur Paule Thévenin, qui, bien qu’elle ait pris possession, de façon non légale, d’écrits et de dessins d’Artaud, les a finalement sauvegardés, protégés et retranscrits avant de les restituer à la collectivité, sans jamais évoquer les agissements de l’autre partie, laquelle, comme il a été établi, s’en est servie à des fins marchandes.

Issu de la collection de Serge Malausséna, neveu d’Antonin Artaud, le manuscrit de Kabhar Enis – Kathar Esti fut présenté aux enchères à Compiègne le 28 janvier 2017, lors d’une vente rassemblant 128 lots d’archives littéraires appartenant à la famille de l’écrivain. Estimé entre 15 000 et 20 000 euros, il suscita l’intérêt du département de l’Aveyron, représenté par Alain Venturini, directeur des Archives départementales, qui se porta acquéreur du document pour la somme de 32 640 euros. À cette acquisition s’ajouta celle d’un portrait photographique d’Artaud, adjugé 4 240 euros. L’ensemble bénéficia d’une subvention couvrante 50 % du montant total, accordée par le Service interministériel des Archives de France.

Ce manuscrit, au lieu de demeurer enfermé — comme tant d’autres textes du poète — dans une collection privée, a heureusement rejoint le fonds Antonin Artaud conservé aux Archives départementales de l’Aveyron, où se trouve déjà le dossier administratif de son internement. Présenté en 2019 à la chapelle Paraire, à Rodez, dans le cadre d’une exposition temporaire, il a ensuite été mis en ligne sur le site officiel des Archives, offrant désormais à chacun un accès élargi à ce précieux témoignage. On peut toutefois s’étonner qu’une subvention ait été jugée nécessaire pour acquérir un document qui, en toute logique, aurait dû appartenir d’emblée à la collectivité publique.

Depuis son acquisition, le manuscrit a bénéficié de plusieurs formes de valorisation, entre lecture publique et création scénique. Le 23 février 2019, dans le cadre du colloque Antonin Artaud organisé au Centre culturel et aux Archives départementales de l’Aveyron, l’acteur Théophile Choquet en donna deux lectures théâtralisées successives, à 15 h puis à 16 h. Ces interprétations offrirent au public une expérience sensible et incarnée du texte de Rodez, fidèle à la dimension orale et performative chère à Artaud.

En mai 2022, Kabhar Enis – Kathar Esti inspira une nouvelle création intégrée au programme Propagations, organisé par le Gmem (Centre national de création musicale de Marseille). Le 8 mai 2022, un concert fut donné aux Plateaux, réunissant Sophie Gonthier, Lee Ranaldo, Jean-Marc Montera et le duo My Cat Is An Alien. Cette relecture sonore et expérimentale prolongeait la force vibratoire du texte, confirmant la capacité d’Artaud à dialoguer, près de quatre-vingts ans après Rodez, avec les formes les plus contemporaines de la création artistique.

II. Lecture analytique en dix points du début de ‘‘Kabar Enis – Kathar Esti’’

« KABAR ENIS — KATHAR ESTI

Avant que l’âme ne fût créée par Dieu :

CAPSI KAPAR ENIKH ESTI.

La prière à Jésus-christ aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Il dit : Du monde je ne veux rien prendre. Le Père, le Fils, l’Esprit n’ont jamais cessé de me faire Être.

Quand ma Mère m’a sauvé de la Mort. Quand ma Mère m’a sauvé de la Mort.

La créature doit se détacher pour aimer mais c’est l’Amour OUTRÊME qui fait le détachement.

Quand l’homme prend son Ange, il le prend dans le Nombre de Dieu.

Le Nombre des choses ne peut pas dépasser un chiffre parce qu’au-delà l’esprit n’est plus assez grand pour le prendre ; mais le Nombre des Anges est assez grand pour prendre l’esprit et lui faire dépasser les Nombres qu’il peut prendre ET…

L’Ange c’est le Miroir de Dieu. C’est Dieu qui parle en l’Ange, et l’Ange lui répond en montant dans cet ORDRE que Dieu s’est donné en se regardant.

La multiplicité des Anges est telle que leur Nombre ne peut plus être calculé qu’en se basant sur… »

1. Lecture étymologique et symbolique du titre “Kabhar Enis – Kathar Esti”

Dans le réseau complexe de glossolalies qu’élabore Antonin Artaud, certaines associations de sons se distinguent par leur densité sémantique et leur cohérence rythmique. C’est le cas de la formule ‘‘Kabhar Enis – Kathar Esti’’, qui condense à elle seule l’élan d’une parole en train de s’engendrer, entre révélation, purification et affirmation de l’être. Ce binôme, construit selon la structure respiratoire typique de la glossolalie artaudienne — un premier groupe grave et guttural, un second plus clair et ascendant — articule un geste de profération (Kabhar Enis) et une affirmation ontologique (Kathar Esti).

Kabhar – La révélation : Kabhar n’est pas un mot courant dans les langues indo-européennes, mais il correspond probablement à une variante du mot arabe khabar (خبر), qui signifie message, révélation, information ou fait rapporté. Ce terme provient de la racine sémitique K-H-B-R, associée à l’idée de connaissance, de renseignement et de transmission d’un événement. On retrouve la même racine dans akhbār (les nouvelles) et mukhbir (informateur). Sous la forme Kabhar, il s’agit vraisemblablement soit d’une translittération alternative, soit d’une prononciation dialectale du même étymon. Même si cela s’écrit différemment le mot Kabhar ressemble phonétiquement avec qabbālāh (Kabbale), qui signifie recevoir, accueillir, transmission reçue.

Enis – D’un ou Être : En grec, ἑνός (énos) est le génitif singulier de ἕν (hen), ‘‘un’’, issu de la racine indo-européenne sem- (un, unique). Le mot signifie donc ‘‘d’un’’, ‘‘d’un seul’’, ‘‘appartenant à un’’. Ce mot enis peut également évoquer ‘‘ens’’, terme latin de la scolastique formé sur le participe présent de ‘‘esse’’ (être), et signifiant “ce qui est”, “l’étant”. Mais Enis résonne aussi avec le nom biblique Enosh, petit-fils d’Adam, dont le nom hébreu (אֱנוֹשׁ) signifie l’homme, au sens de l’humain fragile. Dans cette perspective, Kabhar Enis pourrait être entendu comme la révélation de l’un, “la révélation à l’être”.

Kathar – La purification : Le second groupe, Kathar, provient directement du grec καθαρός (katharós), “pur”. De cette racine dérivent catharsis (purification par le théâtre, chez Aristote) et cathare (les “purs”, dans la tradition chrétienne médiévale).

Esti – affirmation de l’être : Le mot Esti, du grec ancien ἐστί (“il est”), marque une affirmation ontologique : “il est”, “cela est”, “l’être est”. Kathar Esti peut donc se traduire par : “le pur est”, il est pur ou encore : “ce qui est, est pur”.

Donc :

La juxtaposition Kabhar Enis – Kathar Esti forme une unité sonore et spirituelle complète. “La parole révélée engendre la pureté de l’être.” ou, plus synthétiquement : “La révélation à l’être — le pur est.”

Kabhar Enis – Kathar Esti peut ainsi être lu: La révélation (Kabhar) dévoile l’Être ou l’Un (Enis), et par cette révélation, il devient pur (Kathar Esti). Ce qui se révèle à l’Être le purifie.

2. Avant que l’âme fût créée, il y avait déjà un principe primitif, antérieur à Dieu.

Avec cette phrase Artaud renverse la Création chrétienne (creatio ex nihilo) et suppose l’existence d’un Principe premier qui précède le ‘‘Dieu’’ de la religion — à la manière gnostique (un Un ou une Plénitude au-delà du démiurge) et, par ricochet, cathare (dualisme de principes). On peut rapprocher cela de la Gottheit d’Eckhart ou de l’Ungrund chez Böhme : un Sans-fond antérieur au Dieu personnel, le principe générateur de ce monde mauvais. Mais il ne faut pas oublier que Artaud est à ce moment enfermé dans un asile d’aliéné donc utilisé le terme ‘‘avant l’âme’’ revient à défaire la prison de l’âme (l’âme fabriquée, soufflée par l’Institution) pour revenir à un corps-source, à la puissance prégénésique.

3. Kapsi Kapar Enikh Esti

Kapsi Kapar Enikh Esti reprend le schéma incantatoire typique d’Artaud, fondé non sur le sens lexical mais sur la puissance phonique. D’un point de vue analytique, la formule s’appuie sur deux racines grecques réelles. Να κάψει signifie « qu’il/elle brûle », c’est la forme au subjonctif aoriste du verbe καίω (brûler). Dans cette formule, Kapsi renvoie à l’état de ce qui brûle : non seulement la combustion matérielle, mais la brûlure rituelle qui détruit l’ancien pour dégager une force première. Le brûlé est, chez Artaud, la condition de l’authentique, le moment où la forme se consume pour laisser apparaître l’énergie nue. Cette combustion n’est pas perte mais passage : ce qui a brûlé est arraché aux simulacres — l’âme fabriquée, les dogmes, les structures de langage — et rendu à une intensité d’avant le monde.

Kapar, seconde articulation, fonctionne comme une garantie énergétique : une force qui scelle, assure et confirme la transformation opérée par la brûlure. Par sa proximité phonétique avec καπαρώνω (mettre un « caparra », assurer, garantir), il peut être lu comme le moment où la brûlure devient engagement vital — ce qui s’est consumé acquiert une solidité nouvelle, une puissance active.

De même, νίκη (victoire) et ses dérivés verbaux (ἐνίκη, ‘‘il vainquit’’) se retrouvent dans enikh, immédiatement identifiable pour un hellénophone. L’ensemble conduit logiquement à enikh esti, littéralement ‘‘est victorieux’’. Le brûlé devenu force assure la victoire : non une victoire morale ou guerrière, mais la victoire du principe premier sur les formes mortes. La formule dit : ce qui brûle et se transforme garantit le triomphe de la force originelle.

Kapsi Kapar Enikh Esti peut ainsi être lu : Ce qui a brûlé, ce qui est devenu feu, est ce qui triomphe.

4. La prière à Jésus-Christ aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Il dit : Du monde je ne veux rien prendre. Le Père, le Fils, l’Esprit n’ont jamais cessé de me faire Être.

Dans une lettre du 18 juillet 1943 Antonin Artaud écrit à Frédéric Delanglade : « Jésus-Christ, vous le savez peut-être, est le Roi des Bohémiens et c’est Lui qui préside aux fêtes qui tous les ans le 25 mai ont lieu aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Aujourd’hui tous les vrais Bohémiens de la terre ont retrouvé leurs antécédents, leurs célestes Progéniteurs et si fort que la police le cache il ne se peut pas que vous ne sachiez qu’il y a depuis des années sur le sol français des légions de Bohémiens rebelles qui ont cherché par tous les moyens à approcher de Ville-Évrard et que vous verrez un jour prochain à Rodez. » (X, 67-68)

Qui sont les Bohémiens dont Jésus est le Roi ? Dans son article Le compagnonnage et les Bohémiens (1928), René Guénon distingue deux grandes catégories : d’un côté, les Bohémiens orientaux, appelés Zingaris ; de l’autre, les Bohémiens méridionaux, que l’on nomme aussi Gitans. Souvent issus de l’Inde, ces groupes, selon Guénon, ne seraient pas de simples nomades mais les porteurs d’une mémoire ancienne — les médiateurs d’un savoir archaïque relié à la Tradition primordiale : « Le marquis de Baroncelli-Javon, dans une très curieuse étude sur Les Bohémiens des Sainte-Marie de la Mer, indique de nombreux traits qui leur sont communs avec les Peaux-Rouges d’Amérique, et il n’hésite pas, en raison de ces rapprochements et aussi par l’interprétation de leurs propres traditions, à leur attribuer une origine atlantidéenne. » GUENON (René) : Le compagnonnage et les Bohémiens, le voile d’Isis, 1928.

Située au sud de la France, au cœur de la Camargue, la ville des Saintes-Maries-de-la-Mer est un lieu de convergence pour les peuples voyageurs depuis des siècles. C’est là que, selon la tradition chrétienne, Marie Jacobé et Marie Salomé, venues de Palestine après la crucifixion du Christ, auraient abordé, accompagnées de leur servante Sara la Noire. Chaque année, au mois de mai, les Gitans s’y rassemblent pour célébrer cette dernière, devenue leur sainte protectrice. Pendant plusieurs jours, le village se remplit de musique, de danses et de processions : la statue de Sara est portée jusqu’à la mer dans une cérémonie empreinte de ferveur et de joie.

À proprement parler, il n’existe pas, à ma connaissance, de prière traditionnelle unique, exclusivement adressée à Jésus-Christ, propre aux Saintes-Maries-de-la-Mer. La prière ‘‘du monde je ne veux rien prendre…’’ s’inscrit toutefois naturellement dans la démarche spirituelle du pèlerinage : les fidèles y viennent confier leur vie au Christ, renoncer à leurs habitudes peccamineuses et renouveler leur foi. Leur attitude incarne avec force le détachement des biens matériels et l’attachement total à Jésus.

Le thème de cette prière – renoncer au monde pour choisir le Christ – est un grand classique de la spiritualité chrétienne. On le retrouve chez de nombreux saints et mystiques à travers les âges. Saint Ignace de Loyola, par exemple, enseignait l’indifférence à l’égard des choses créées afin de ne désirer “que ce qui conduit au but pour lequel nous sommes créés.”

D’un point de vue théologique, cette prière affirme que seule l’union à la Sainte Trinité donne la vraie vie – “le Père, le Fils, l’Esprit… me font être” – et que la joie véritable, celle de l’amour de Dieu, ne peut rayonner en nous qu’à condition de renoncer à l’esprit du monde. Elle apparaît ainsi comme une méditation priante de la parole évangélique : “Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie pour Moi la trouvera” (Luc 9, 24) ou « N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde » (1 Jean 2:15) .

5. Quand ma Mère m’a sauvé de la Mort. Quand ma Mère m’a sauvé de la Mort.

La phrase ‘‘quand ma Mère m’a sauvé de la Mort’’ évoque, dans la tradition catholique, l’intervention de la Sainte Vierge pour sauver l’âme du fidèle de la mort spirituelle du péché ou du désespoir. Marie y est invoquée comme la Mère secourable, celle qui veille à l’heure du danger et de la mort.

Dans l’ordre du Carmel, une ancienne tradition rapporte qu’au XIIIᵉ siècle, la Vierge Marie serait apparue à saint Simon Stock, supérieur de l’ordre. Elle lui aurait promis que tous ceux qui porteraient le scapulaire — un petit morceau d’habit carmélitain — seraient secourus après leur mort : elle viendrait les chercher au purgatoire le premier samedi suivant leur décès pour les conduire vers Dieu. Cette croyance, très répandue parmi les Carmes, n’a jamais été confirmée officiellement par l’Église, mais elle demeure un puissant symbole de la protection maternelle de Marie et de sa présence à l’heure du passage.

Sainte Faustine Kowalska, grande mystique polonaise du XXᵉ siècle, rapporte dans son Petit Journal une vision du purgatoire. Les âmes lui y confient leur plus grande souffrance : le désir immense de voir Dieu, dont elles ont entrevu la beauté sans pouvoir encore y accéder. Dans cette vision, Faustine voit la Vierge Marie venir leur rendre visite. Les âmes l’appellent alors ‘‘Étoile du matin’’, titre ancien de Marie présent dans la Bible et les hymnes chrétiens tels que l’Ave maris stella. Elle y apparaît comme lumière et réconfort, visitant les âmes dans l’attente de la vision divine.

Mais dans la logique d’Antonin Artaud, la phrase ‘‘Quand ma Mère m’a sauvé de la Mort’’ ne désigne pas un événement physique ou narratif. Elle décrit une expérience intérieure : celle d’un être arraché à son propre enfermement. Le mot Mort doit être compris symboliquement. Il renvoie à l’état de séparation intérieure où l’homme, coupé de lui-même, vit enfermé dans son ego, submergé par ses passions, ses illusions ou ses peurs. Cette mort n’est pas biologique mais existentielle — une stagnation, une fermeture, une perte de lien avec le réel.

Cette idée trouve aussi un écho dans le triptyque AUM – âme – amour. AUM, en sanskrit, est la vibration cosmique, souffle primordial qui relie toute chose ; âme (anima en latin) est ce souffle intérieur qui anime l’homme ; amour est l’élan par lequel ce souffle s’ouvre et se donne. Être ‘‘sauvé de la Mort’’ signifie alors retrouver une dynamique d’ouverture (AUM), de vitalité (âme) et de relation (amour).

6. La créature doit se détacher pour aimer mais c’est l’Amour OUTRÊME qui fait le détachement.

Antonin Artaud affirme que l’être humain doit se détacher pour aimer, mais il précise aussitôt que ce détachement n’est pas une œuvre de volonté. L’homme cherche à se libérer de ce qui l’enferme — possessions, passions, illusions de l’ego —, mais cette libération ne s’accomplit que portée par une force plus grande que lui. Le mot qu’il emploie, ‘‘Amour outrême’’, néologisme formé à partir d’outrément (d’une manière outrée) et d’extrême, désigne un amour ‘‘au-delà de toute mesure’’, un amour suprême qui traverse l’être et le dépasse. Ce n’est pas un effort moral, mais une effusion métaphysique : le détachement n’est pas la cause, il est l’effet d’un amour plus vaste que l’individu.

En langue des oiseaux, amour — amor en latin — peut aussi se lire à mort ou âme en or : l’amour est ce mouvement d’abandon à l’autre qui fait mourir le moi pour révéler l’être.

Cette intuition rejoint celle de Maître Eckhart, que Artaud lisait à Rodez dans un ouvrage appartenant au docteur Ferdière. Pour le maître rhénan, le vrai détachement (Abgeschiedenheit) ne vient pas de la volonté, mais d’un mouvement intérieur qui dépasse l’ego et ôte d’elle-même ce qui encombre l’âme. La mort de l’ego — la chute des identifications et des attachements — devient alors le passage vers l’union. Le détachement, chez Eckhart, n’est pas une négation du monde, mais l’ouverture par laquelle l’âme se rend disponible à l’action du divin.

De même, chez Jakob Böhme, l’âme traverse une nuit intérieure où elle se sent séparée, éteinte, avant qu’une lumière — Sophia, la Sagesse éternelle — ne vienne la réveiller. Ce principe féminin n’est pas une mère au sens humain, mais la douceur et la lucidité qui rendent à l’âme sa vitalité.

Ainsi, dans la formule d’Artaud — « la créature doit se détacher pour aimer, mais c’est l’Amour outrême qui fait le détachement » —, tout s’inverse : ce n’est pas le renoncement qui conduit à l’amour, mais l’amour, immense et démesuré, qui rend possible le renoncement. L’amour dépouille l’être de lui-même pour le rendre à la relation. Pour Artaud comme pour ces mystiques, le détachement n’est ni fuite ni rejet du monde, mais liberté intérieure : aimer sans posséder, sans accaparer, sans transformer l’autre en objet. Le détachement purifie le lien et permet d’aimer pour l’autre lui-même.

Dans cette perspective, la figure de Marie incarne la médiation de cet amour divin : souffle maternel, canal de grâce, ouverture à ce qui dépasse l’humain. Elle introduit l’âme dans l’expérience de l’Amour outrême, celui qui libère sans effort et sauve de la mort intérieure.

Le détachement véritable n’est pas un acte mental : il provient d’une illumination intérieure qui dissipe d’elle-même les peurs, les illusions et les rigidités. C’est une mort symbolique — la chute des anciens schémas — qui permet à l’être de renaître à une conscience plus vaste.

Artaud l’exprime simplement : le détachement ne vient pas de l’homme, mais de l’Amour outrême qui agit en lui.

7. Quand l’homme prend son Ange, il le prend dans le Nombre de Dieu.

Bien avant son internement, Artaud distinguait déjà, dans Héliogabale ou l’anarchiste couronné, deux plans de réalité. Le premier est celui du monde mesurable : celui des choses concrètes, du calcul, du raisonnement et de la logique. L’esprit humain peut y évoluer tant qu’il reste dans les limites du nombre et de la forme. Mais au-delà de ce plan se trouve un autre ordre, invisible et supérieur, qui échappe à toute mesure. Dans cet ordre, tout est relation, mouvement et correspondance. C’est ce qu’Artaud appelle le Nombre. Cependant, ce “Nombre de Dieu” n’a rien à voir avec le chiffre ou le calcul. Il désigne une harmonie profonde du monde, une structure vivante qui relie toutes choses. C’est la loi cachée qui ordonne la réalité et maintient l’équilibre des forces. (Artaud parle d’ailleurs, dans Héliogabale, des “dieux-nombres-principes” qui régissent l’univers selon une géométrie sacrée.)

Le mot ange, issu du grec ἄγγελος (angelos), signifie “messager”. Il représente celui qui transmet, sur terre, la vibration de la Parole d’en haut. Dans une lecture platonicienne, l’ange peut être rapproché des λόγοι σπερματικοί (logoi spermatikoi), ces “semences du Verbe” qui descendent du monde des Idées vers le monde sensible. Ainsi, l’Ange n’est pas une figure religieuse : il symbolise une force intérieure, une puissance de conscience et de lucidité qui relie l’homme à l’ordre supérieur du monde. Dans L’Hymne au démon, Artaud précise : « L’animation de tout être, c’est l’Ange. Cela signifie que ce qui fait qu’un être est vivant, en mouvement, animé intérieurement — c’est l’Ange. » L’Ange est donc le principe vital, l’âme animatrice, l’archétype intérieur de chaque être vivant.

Quand Artaud écrit : « Quand l’homme prend son Ange, il le prend dans le Nombre de Dieu », il signifie que l’homme ne découvre sa part la plus haute — sa part claire, inspirée, créatrice — qu’en entrant en accord avec cette harmonie du monde. “Prendre son Ange”, c’est trouver en soi la juste résonance avec la structure vivante de l’univers. Dans cet état, la pensée ne domine plus le monde : elle s’accorde avec lui. Artaud ne parle pas ici de croyance religieuse, mais d’une géométrie de l’esprit, d’un ordre intérieur qui répond à l’ordre du monde. Reconnaître son Ange, c’est reconnaître en soi l’archétype vivant qui pousse l’être humain à entrer en correspondance avec la totalité du réel. C’est à ce point d’unité que l’esprit cesse de mesurer et commence à vibrer à l’unisson du cosmos.

8. Le Nombre des choses ne peut pas dépasser un chiffre parce qu’au-delà l’esprit n’est plus assez grand pour le prendre ; mais le Nombre des Anges est assez grand pour prendre l’esprit et lui faire dépasser les Nombres qu’il peut prendre ET…

Lorsque Artaud écrit que ‘‘le Nombre des choses ne peut pas dépasser un chiffre, parce qu’au-delà l’esprit n’est plus assez grand pour le prendre’’, il exprime cette impuissance : notre esprit ne peut saisir que des nombres définis, représentables. Au-delà d’un certain seuil, la pensée se heurte à l’indénombrable. Autrement dit, le fini ne saisit pas l’infini (finitum non capit infinitum). Toute collection de choses, pour être pensée par nous, doit donc rester finie.

Mais la phrase se renverse soudain : ‘‘le Nombre des Anges est assez grand pour prendre l’esprit et lui faire dépasser les Nombres’’. Ici, le rapport s’inverse : ce n’est plus l’esprit qui saisit, mais l’esprit qui est saisi par une réalité plus vaste que lui. L’idée est profondément néoplatonicienne : la contemplation d’un objet d’ordre supérieur – ici, la multitude angélique – élève l’esprit au-delà de ses propres limites. Philosophiquement, cela signifie que l’esprit peut dépasser la connaissance discursive et quantitative pour accéder à une forme plus haute de compréhension, non plus arithmétique mais intuitive. L’esprit ne compte plus : il voit d’un seul regard intérieur la totalité qu’il ne peut additionner. Là où la raison mesure, l’intellect supérieur embrasse.

En d’autres termes, face à l’infini, le mode de connaissance change. La pensée rationnelle énumère, mais l’intuition intellectuelle contemple. Dans cette ascension, l’esprit humain, pris dans la lumière de ce qui le dépasse, s’ouvre à une expérience de connaissance unitive — une connaissance où le multiple, sans être aboli, est intégré dans une vision d’ensemble.

9. L’Ange c’est le Miroir de Dieu. C’est Dieu qui parle en l’Ange, et l’Ange lui répond en montant dans cet ORDRE que Dieu s’est donné en se regardant.

Dans La Hiérarchie céleste, Denys l’Aréopagite décrit les anges comme des puissances spirituelles, très éloignées des représentations anthropomorphiques qu’on leur prête souvent. Ces êtres de pure lumière reçoivent en abondance les bienfaits célestes et les transmettent aux créatures inférieures. Cette conception s’enracine dans l’héritage du platonisme et du néoplatonisme : la lumière suprême, celle des réalités divines, ne peut se percevoir directement dans le monde manifesté. Ce que nous voyons ici-bas n’en constitue que les ombres, les reflets atténués. L’Ange est précisément le lieu où cette lumière divine se réfléchit. Il est le miroir par lequel l’inengendré (Dieu) se contemple et se communique. Cette source ne se manifeste pas directement aux hommes, mais à travers ces messagers transparents qui reçoivent l’éternelle et ineffable lumière et la renvoient vers le monde créé.

Cette image du miroir plonge ses racines dans la métaphysique néoplatonicienne. Pour Plotin, l’Un — principe absolu et au-delà de tout être — engendre spontanément l’Intellect divin, contenant en lui toutes les Formes. Cet Intellect est le miroir dans lequel l’Un se contemple, et de ce regard naît la multiplicité des êtres intelligibles. De même, dans la Kabbale, la création procède par une série d’émanations de l’Infini (En Sof) à travers les dix Sephiroth. Chaque ange y devient un miroir de la Divinité, défini par la part de lumière qu’il reçoit et qu’il transmet.

Dire que l’Ange est le miroir de Dieu revient ainsi à décrire la relation entre l’Un et le Multiple : le miroir symbolise le passage de l’unité divine à la diversité des créatures. La création n’est pas séparée de Dieu ; elle est son reflet vivant, sa résonance dans la matière. Proclus affirmait que ‘‘tout ce qui existe tend à retourner vers son principe’’, exprimant par là le mouvement circulaire de la manifestation : ce qui émane du Principe aspire toujours à y remonter. Le miroir devient dès lors un symbole universel de connaissance et de correspondance entre le microcosme et le macrocosme. Dans la tradition hermétique, cela rappelle la célèbre formule de la Table d’émeraude : « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. » Le monde visible est le reflet du monde invisible, et la création tout entière, le miroir du Principe unique. La Bible elle-même reprend cette symbolique : « Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l’agir de Dieu » (Sg 7, 26).

Dans l’ésotérisme chrétien, cette Sagesse divine est souvent identifiée à la Vierge Marie, miroir pur de la lumière céleste. Dans la gnose, elle devient Sophia, la Sagesse tombée dans la matière, qui ne perçoit plus de la lumière supérieure qu’un éclat brisé. Le monde matériel n’est dès lors qu’un miroir fragmenté de la plénitude divine.

Enfin, la phrase « l’Ange répond en montant dans l’ordre que Dieu s’est donné en se regardant » évoque un mouvement d’élévation à l’intérieur d’un ordre harmonieux. L’Ange, médiateur entre Dieu et l’homme, participe à une respiration cosmique entre le ciel et la terre. Ce mouvement rappelle l’échelle de Jacob, où les anges montent et descendent du ciel : il symbolise la possibilité, pour l’âme humaine, de s’élever progressivement vers son origine, retrouvant dans le miroir intérieur l’image perdue du divin.

10. La multiplicité des Anges est telle que leur Nombre ne peut plus être calculé qu’en se basant sur… »

Pour Plotin (IIIᵉ siècle), de l’Un émane l’Intellect divin (le Nous), qui contient en lui toutes les Idées intelligibles. Si l’on transpose cette idée dans le langage des anges, on pourrait dire que les innombrables anges représentent autant de pensées contenues dans l’Intellect divin. Artaud, en reprenant cette perspective, met en lumière une limite fondamentale de la connaissance humaine : l’esprit humain bute sur l’innombrable. Il rejoint ici la question classique de la philosophie : comment penser l’infini avec un esprit fini ?

III. Artaud, Ferdière et la question du sens : entre hermétisme, méprise et mépris

Prenons les choses depuis le début. Artaud entre à Rodez le 11 février 1943. En mai de la même année, les ateliers Solex livrent à l’hôpital de Rodez l’appareil à électrochocs du docteur Delmas-Marsalet, et Artaud sera l’un des premiers cobayes à le tester, à partir du 20 juin 1943.

L’utilisation de l’électrochoc dans le cas d’Artaud était-elle justifiée ? Dans un autre contexte, le docteur Ferdière l’aurait-il vraiment employée ?

La principale raison pour laquelle j’ai souhaité partager ce début d’analyse du Kabar Enis-Kathar Esti était de montrer que, malgré les efforts d’Antonin Artaud pour en rendre la lecture hermétique — dans l’espoir d’atteindre une langue capable d’exprimer ce que l’esprit ne peut formuler —, ce texte, tout comme Les Nouvelles Révélations de l’Être, est beaucoup plus cohérent et logique qu’on ne le croit.

Lorsqu’on parvient à en déchiffrer certains passages, on s’aperçoit que les idées essentielles qu’il renferme ne sont pas nouvelles. Dans leurs grandes lignes, Artaud les avait déjà développées dans Héliogabale ou l’Anarchiste couronné ou encore dans Les Messages révolutionnaires, à une époque où l’on jugeait encore ses écrits ‘‘lucides’’.

La différence, c’est qu’exprimées depuis un asile, ces mêmes idées prennent une tout autre portée. Lorsqu’un auteur dépend du diagnostic d’un psychiatre pour sa réputation, sa santé et même sa survie, la signification de ses écrits se trouve inévitablement déformée. Ce qui, chez d’autres penseurs comme René Guénon ou les membres du Grand Jeu, fut perçu comme une spéculation métaphysique audacieuse, devient chez Artaud le symptôme d’un désordre mental.

Comme je le montre dans mon ouvrage Artaud le Marteau. Asiles, drogue et électrochocs, si le docteur Gaston Ferdière soumit Artaud à la pratique des électrochocs, c’est parce qu’il croyait sincèrement, au départ, à leur efficacité thérapeutique, notamment dans le traitement de la schizophrénie. Mais lorsqu’il s’aperçut que cette méthode n’améliorait en rien l’état du poète, il refusa d’admettre son erreur. Plutôt que de reconnaître l’inutilité sur ce point de ces séances, il les justifia en affirmant qu’elles avaient ‘‘réveillé’’ Artaud, qu’elles l’avaient sorti de sa dépression et relancé sa créativité. En 1984, dans un entretien avec Jean-Claude Fosse, Ferdière déclare : « Il avait cessé d’écrire depuis des années. Lorsque j’ai pris Artaud en main, on peut admettre qu’il n’avait pas écrit depuis quatre ou cinq ans (…) Après cette série d’électrochocs, il s’est mis à écrire beaucoup plus de lettres et j’ai agi sur lui par le truchement d’un petit procédé, celui de la traduction (…) J’ai déclenché à nouveau chez Artaud ce que j’appellerais le processus créateur. »

Or cette affirmation est totalement fausse. Artaud n’a jamais cessé d’écrire, même durant ses internements. Avant les électrochocs, il rédigeait déjà des textes d’une grande cohérence littéraire. Le 29 mars 1943, il adresse ainsi au docteur Ferdière une lettre inspirée par le poème de Ronsard L’Hymne aux Daimons : « Il y a dans le poème de Ronsard quelque chose de volatil et de glacé, qui montre que Ronsard, en l’écrivant, n’avait pas perdu le contact avec le sens de l’harmonie divine, et cette harmonie est sensible dans son mètre et dans la scansion particulière de ses alexandrins. »

Le véritable problème du docteur Ferdière fut d’avoir pris sur lui de décider quels textes d’Artaud étaient ‘‘importants’’ et lesquels ne l’étaient pas — démarche profondément humiliante pour un auteur. Dans un entretien avec Sylvère Lotringer, il avoue : « S.L. : Vous avez décidé que c’était impubliable ? G.F. : Oui. À quoi bon exhiber la “folie” d’Artaud ? S.L. : Pourquoi ? C’est honteux, la folie ? G.F. : Non, mais ça peut vous rendre honteux si vous accumulez les conneries. S.L. : En quoi est-ce un délire, alors ? G.F. : Parce qu’ils disent des conneries monumentales. Artaud avait des persécutions d’ordre théologique : les puissances supérieures, le Mal, Satan, son propre conflit avec Dieu. » (Fou d’Artaud, 211)

Mais quelles étaient, au juste, les connaissances du docteur Ferdière en matière de mysticisme pour juger les écrits d’Artaud comme des ‘‘conneries monumentales’’ ?

On ne saurait évidemment reprocher à Ferdière de ne pas posséder la culture métaphysique d’Artaud. N’étant ni mystique ni philosophe, il n’avait aucune obligation de connaître Jamblique, Plotin, Jacob Boehme ou Maître Eckhart. Artaud maîtrisait des domaines que Ferdière ignorait — et inversement. Le rôle d’un psychiatre dirigeant une clinique de 350 patients n’était pas de comprendre le gnosticisme chrétien. Ce qu’on peut lui reprocher, en revanche, ce sont les conséquences néfastes de ses goûts et de ses jugements littéraires sur la santé d’Artaud. À partir du moment où un médecin se permet de juger les œuvres de son patient selon des critères esthétiques ou moraux, il franchit une frontière dangereuse : celle qui sépare le soin de la domination intellectuelle.

Face à cette situation, comment ne pas penser à la lettre de Gérard de Nerval à Mme Alexandre Dumas, écrite en novembre 1841 depuis la maison du docteur Blanche : « Il y a ici des médecins et des commissaires qui veillent à ce qu’on n’étende pas le champ de la poésie aux dépens de la voie publique… La science a le droit d’escamoter ou de réduire au silence tous les prophètes et voyants prédits par l’Apocalypse, dont je me flattais d’être l’un. Mais je me résigne à mon sort, et si je manque à ma prédestination, j’accuserai le docteur Blanche d’avoir subtilisé l’esprit divin. »

Entre Nerval et Artaud, un siècle les sépare, mais la même question demeure : jusqu’où la science peut-elle juger, réduire ou censurer ce qu’elle ne comprend pas du génie poétique et spirituel ?

Pour plus de détails et une analyse approfondie du séjour d’Artaud dans les asiles ainsi que du rôle du docteur Ferdière, il faudra se reporter à mon livre Artaud, le marteau : asiles, drogues et électrochocs.